今日の給食

献立の下のメモは給食時に流れる校内放送や幼稚園で先生にお話しいただいている内容です

令和7年12月8日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ミルメークコーヒー

- ビビンバ

- ナムル

- わかめスープ

今日は、牛乳についてお話をします。もしかしたら、牛乳はあまり好きではない、寒いから冷たい牛乳は飲みたくないという人もいるかもしれませんね。でも実は、給食の牛乳を1本飲むことで、1日に必要なカルシウムの約4分の1をとることができます。小松菜や小魚など、他にもカルシウムの多い食品はありますが、それらだけで1日に必要なカルシウムの量をとるのは大変なので、牛乳と合わせて色々な食品を組み合わせながら、上手にカルシウムをとれるといいですね。

みなさんは今が育ち盛りで、骨や歯も成長をしている最中です。骨や歯を強くしてくれるカルシウムは、みなさんの成長を大いに助けてくれます。寒さも本格的になり、牛乳が飲みづらい時期かもしれませんが、今日はミルメークコーヒーを入れて、しっかり飲んでもらえるとうれしいです。

令和7年12月5日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- きつねうどん汁

- ちくわの天ぷら

- 有機野菜のごまあえ

今日は有機野菜を使ったごまあえが出ています。今日の有機野菜はほうれん草とミニ白菜で、白菜は榛東産です。ミニ白菜とは、通常の白菜を品種改良して、食べ切りやすい大きさしたものです。重さも通常の白菜が1.5~2.5kgのところ、ミニ白菜は500g~1kgと軽く、調理しやすいのが特徴です。また、葉が柔らかく、甘みが強いので、生でも食べることができます。

給食のサラダは一度茹でてから提供していますが、珍しいミニ白菜のおいしさを感じてもらえると嬉しいです。

令和7年12月4日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 焼きしゅうまい

- 八宝菜

- フルーツ杏仁

今日は杏仁豆腐のお話です。杏仁豆腐は、あんずの種の中にある「きょうにん」という白い実を粉末にして、牛乳や水を入れて、寒天やゼラチンで固めた中国発祥のデザートです。「きょうにん」の独特な香りとさっぱりとした甘さが特徴です。見た目が豆腐に似ていることから「杏仁豆腐」という名前が付いていますが、実際には豆腐の仲間ではありません。

今日はもも缶・みかん缶・パイン缶と一緒に和えて、フルーツ杏仁にしました。おいしく食べてもらえると嬉しいです。

令和7年12月3日(水曜日)

- ココア揚げパン

- 牛乳

- ツナの和風スパゲッティ

- ブロッコリーサラダ

今日は、ブロッコリーのお話です。ブロッコリーは、花野菜の一つです。黄色の花が咲く前の、きれいな緑色のつぼみを食べます。ブロッコリーはビタミンCがとても多く、カロテンや鉄分、食物繊維の豊富な緑黄色野菜です。サラダや炒め物、シチューやグラタンなど、料理の彩りにも活躍する野菜です。

今日は、サラダにブロッコリーを使いました。ブロッコリーは今が旬で、甘みが増して、とてもおいしいですよ。そして、今日は榛東村でとれたブロッコリーを使いました。お味はいかがでしょうか。旬の味をおいしくいただきましょう。

令和7年12月2日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- たらの甘酢あんかけ

- 塩昆布あえ

- 小松菜のみそ汁

今日は、冬キャベツを使った塩昆布あえです。キャベツには春キャベツと冬キャベツがあり、春キャベツは巻きがゆるく、葉がやわらかいため、生で食べるのに向いています。冬キャベツは巻きがしっかりしていて、甘みがあるので、煮込み料理に向いています。

今日は間に合いませんでしたが、この先出てくる12月の給食のキャベツは、榛東産です。和え物やスープなど、いろいろなメニューに使う予定なので、楽しみにしていてください。

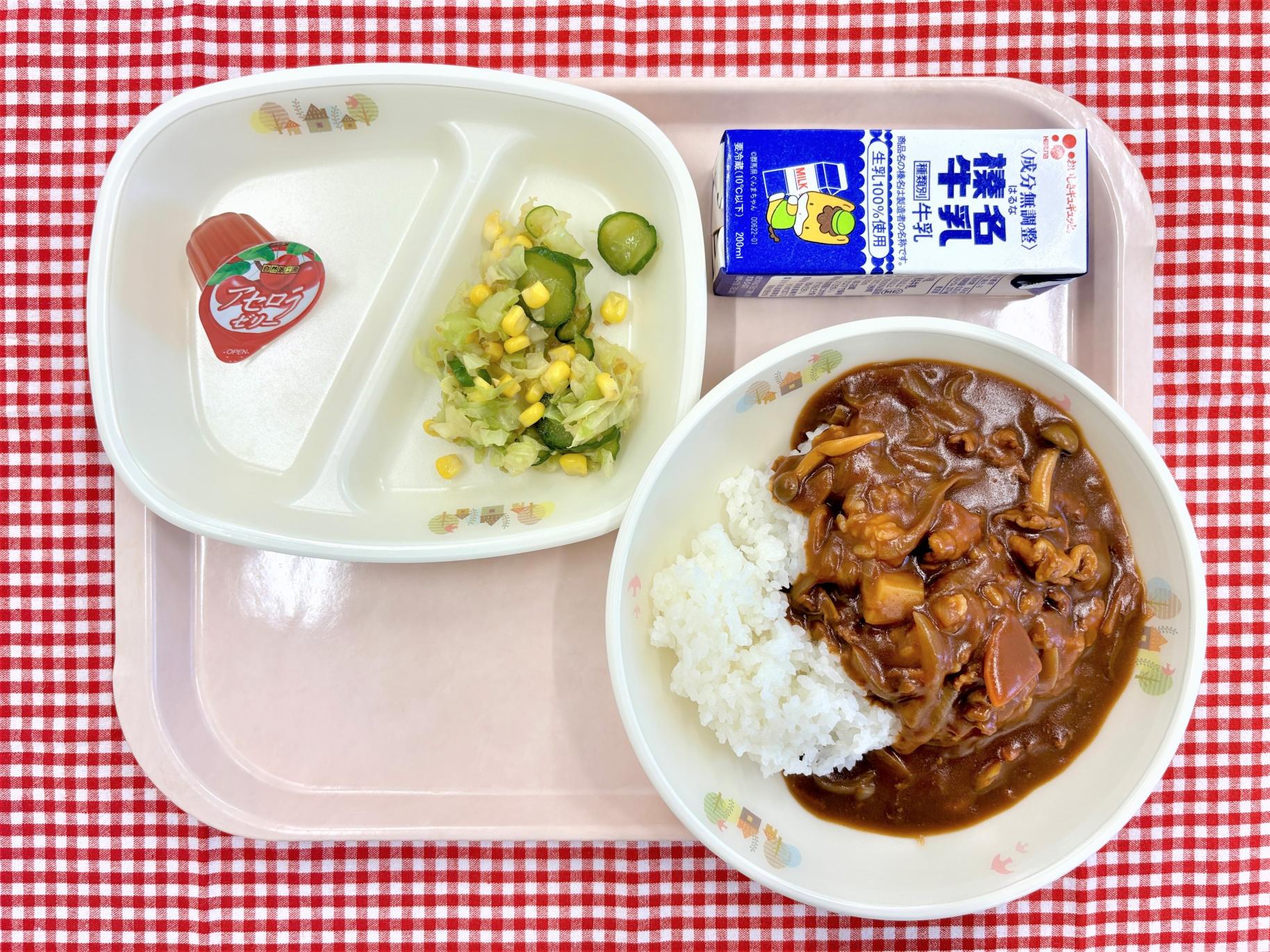

令和7年12月1日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- チキンハヤシライス

- 大根サラダ

今日から12月になりました。寒くなると風邪をひきやすくなりますね。原因となるウイルスの活動が、気温が低く、湿気の低いところで活発になり、寒さで体の抵抗力も落ちているため、風邪をひきやすくなってしまいます。そんなウイルスに負けないために、手洗い・うがいをしっかり行い、バランスの良い食事を心がけましょう。そして、給食を残さず食べて元気な体をつくりましょう。

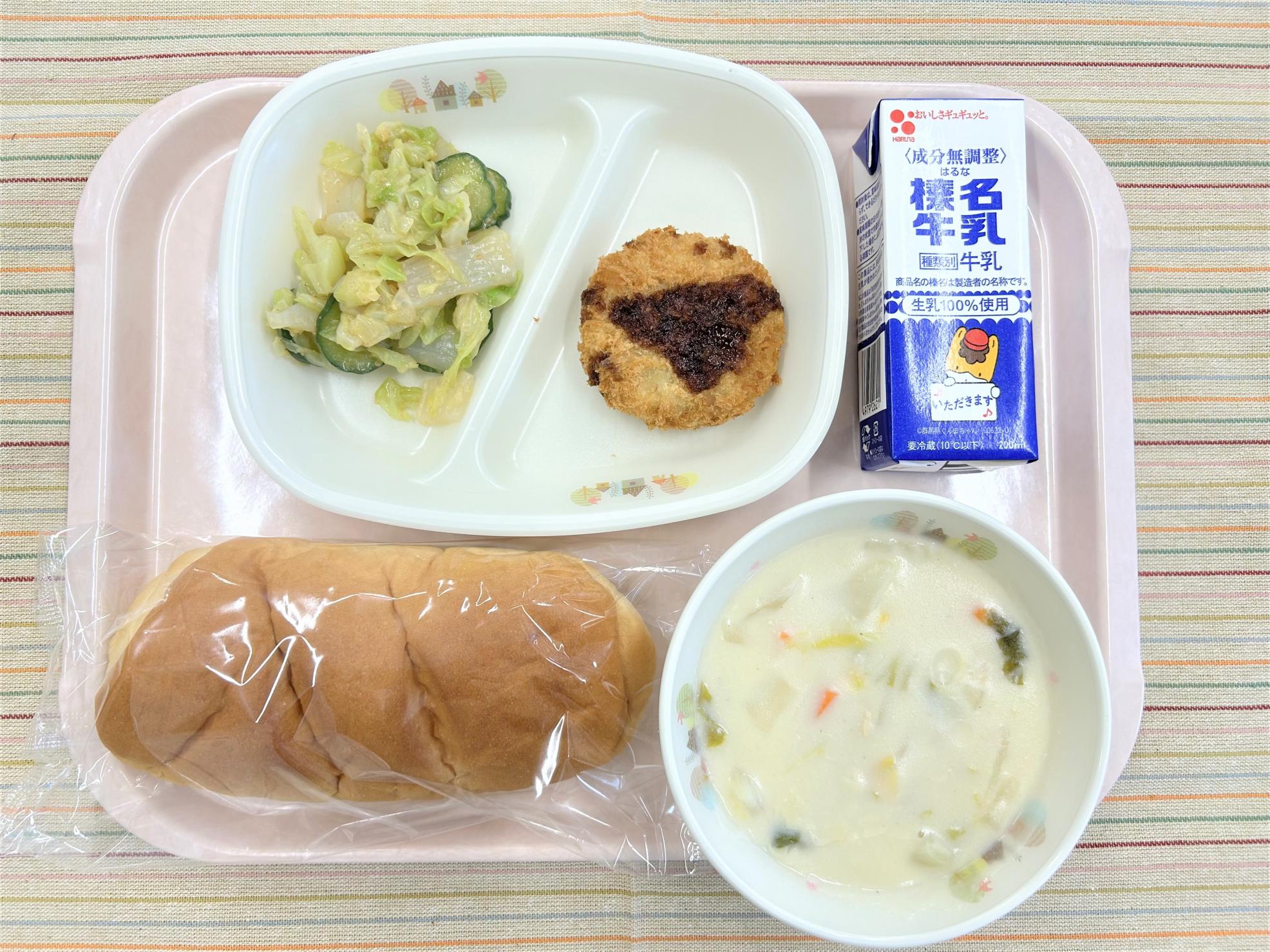

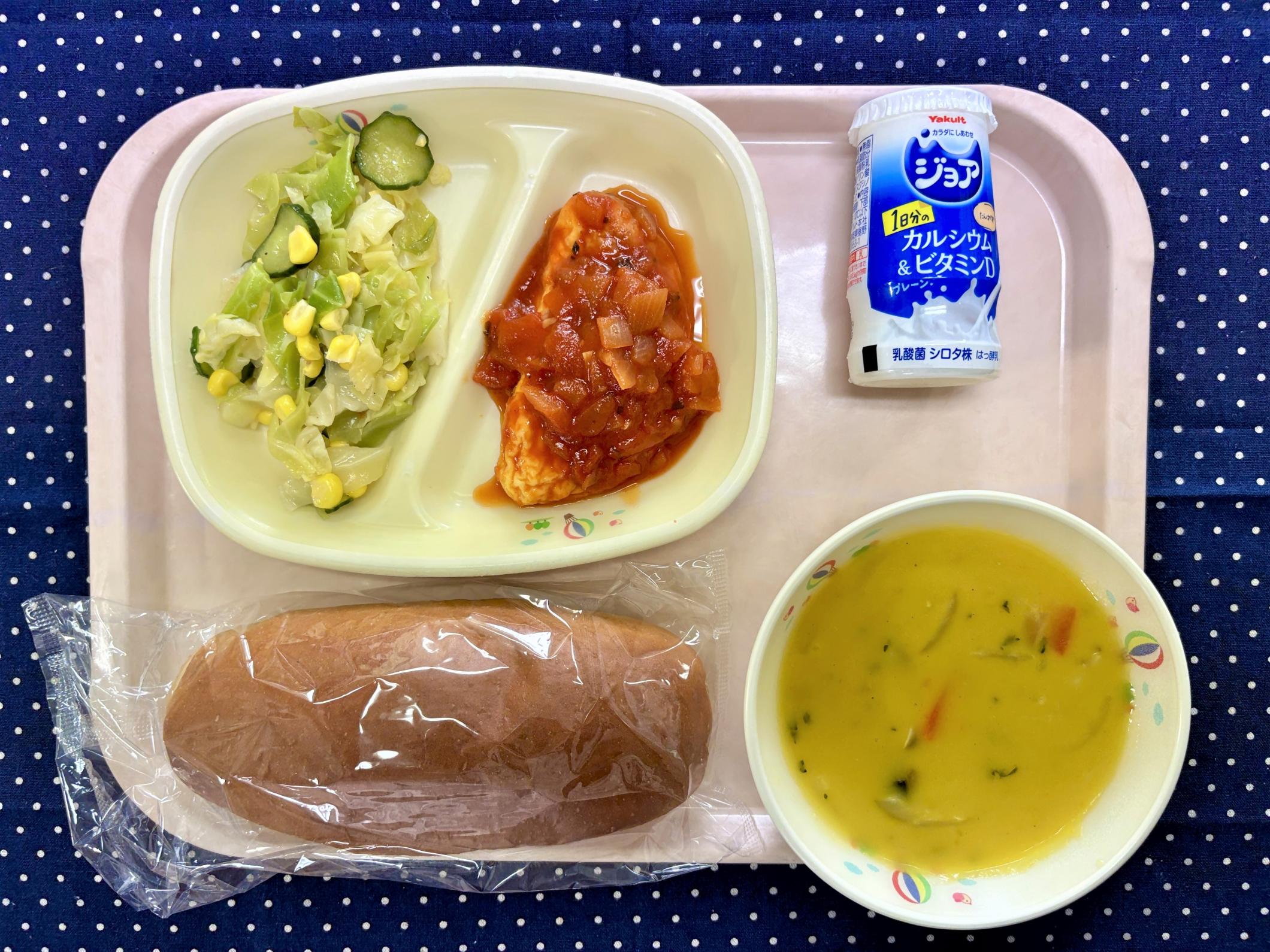

令和7年11月28日(金曜日)

- ロールパン

- 牛乳

- 白身魚フライソースかけ

- 海藻サラダ

- 卵野菜スープ

- いちごジャム

今日は風邪予防についてお話しします。冬になると寒くなるだけではなく、空気が乾燥してくるので風邪をひきやすくなります。風邪を予防するために、1日3食きちんと食べること、運動をして体を動かし、休養をとることを心がけましょう。特に食事では、赤・緑・黄色の食品をしっかり食べることが大切です。好き嫌いせずに、いろいろな食品を食べて風邪に負けない丈夫な体を作りましょう。今日の給食もよく噛んでたくさん食べてください。

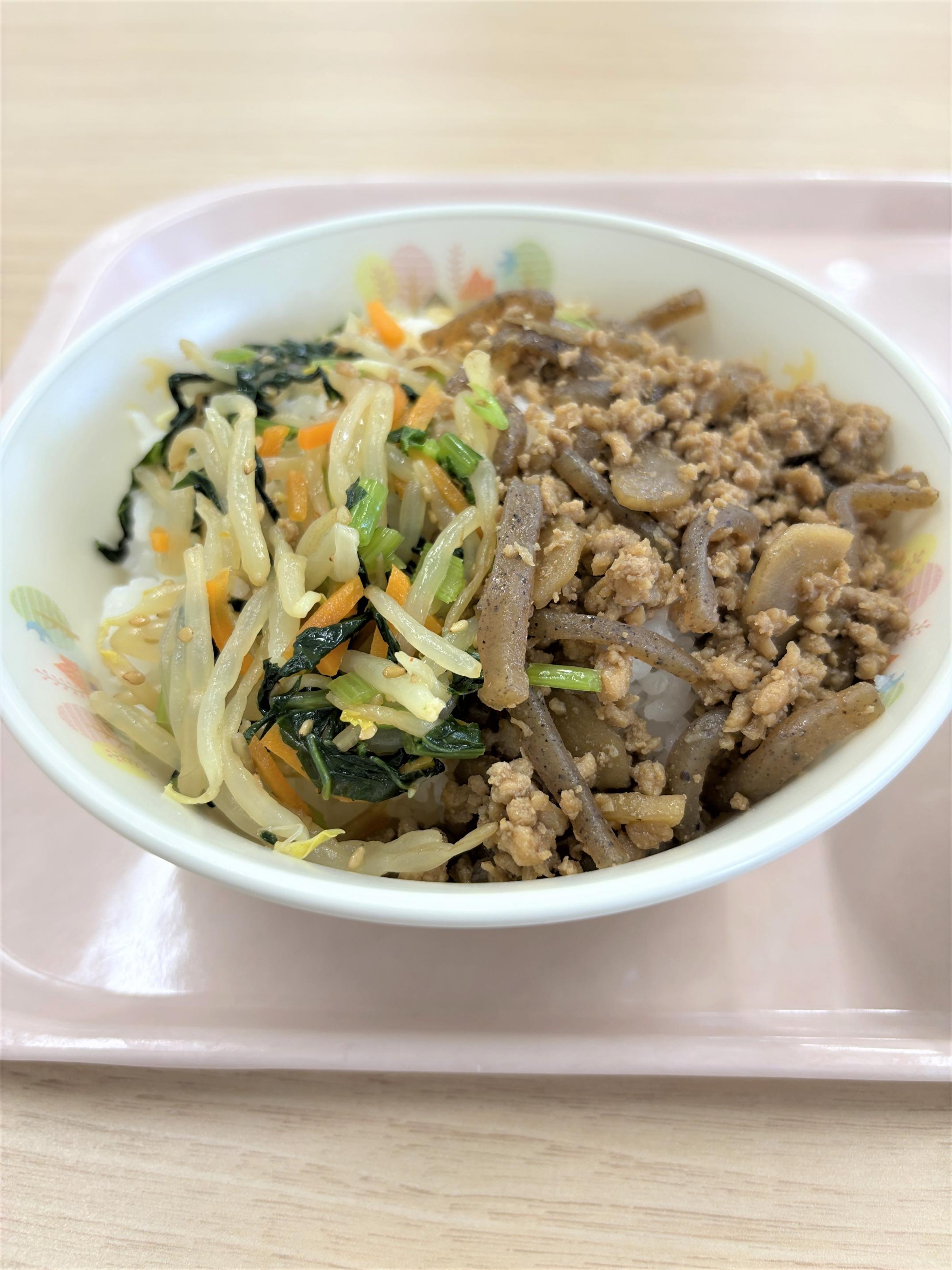

令和7年11月27日(木曜日)

【ぐんま すき焼きの日献立】

- ご飯

- 牛乳

- 手作り枝豆ツナ卵焼き

- ほうれん草のおかかあえ

- すき焼き風煮

群馬県の特産物といえば、「上州和牛」をはじめ、全国で生産量第1位の「こんにゃく芋」、生産量が5位以内に「白菜」、「春菊」、「ねぎ」などがあります。それらは全て「すき焼き」の具材として使うことができる「すき焼き自給率100%」ということから、群馬県は、平成26年に「すき焼き応援県 宣言」をしました。そして次の年の平成27年には、毎年11月29日を「いい肉の日」にちなんで「ぐんま・すき焼きの日」に制定しました。

11月29日のすき焼きの日にちなんで今日はすき焼き風煮です。給食では、牛肉のかわりに豚肉を使います。また、村でとれた白菜や、長ねぎ、そして群馬県産のしらたきも入っています。私たちの住んでいる群馬県には、まだまだおいしいものがたくさんあります。いろいろな群馬の特産品を味わっていただきましょう。

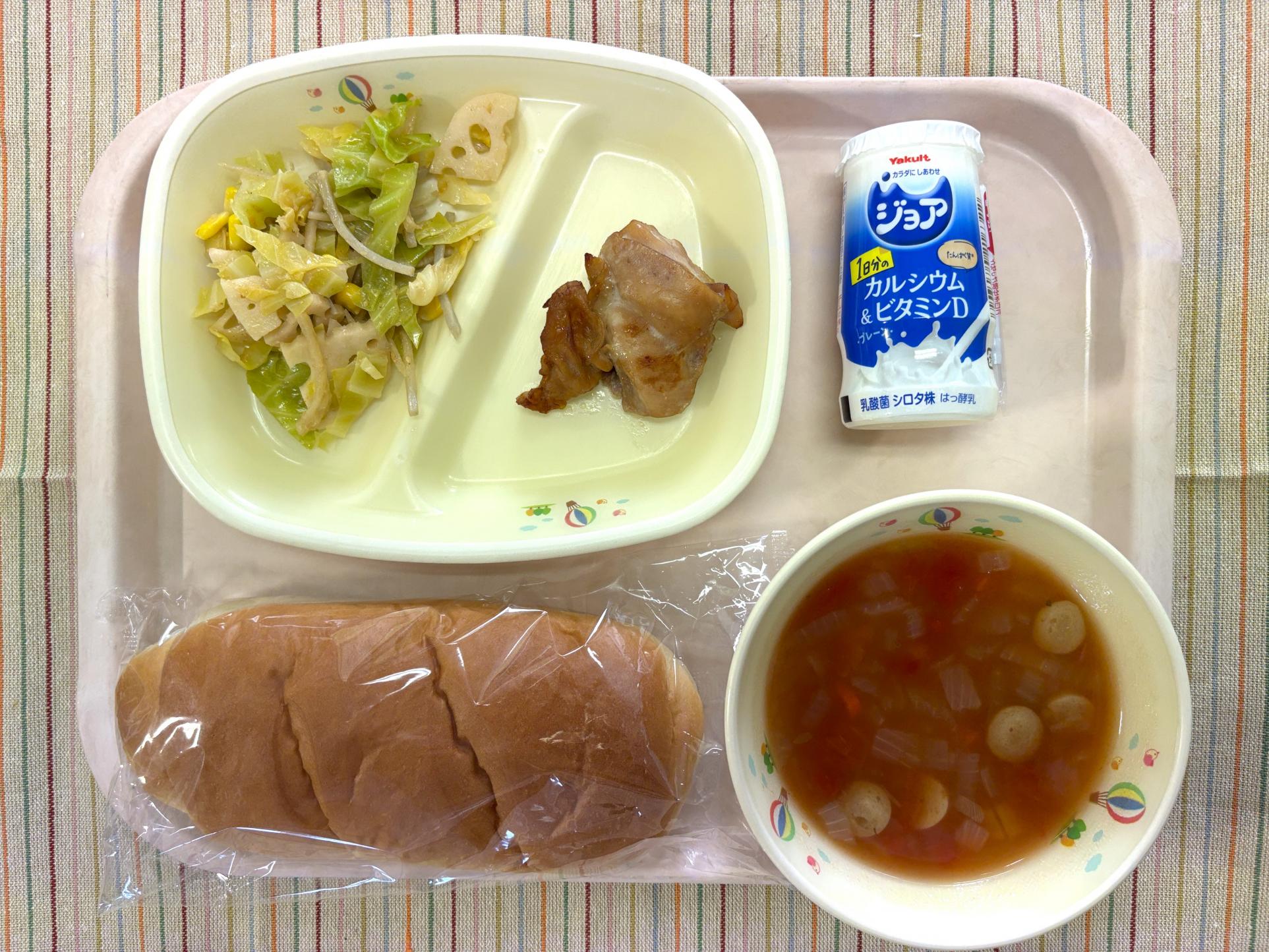

令和7年11月26日(水曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- チキンナゲット

- マスタードマヨポテト

- ビーンズトマトスープ

みなさんこんにちは。今日はじゃがいもの話です。今日のマスタードマヨポテトは一口大に切ってゆでたじゃがいもと炒めたベーコン、玉ねぎと合わせてマスタード、ノンエッグマヨネーズと洋風調味料で味をつけました。じゃがいもは、別名「馬鈴薯」といいます。南アメリカのアンデスが原産で、日本にはオランダの船によって伝わりました。江戸時代には、主にお米の育ちにくい山間部や寒冷地で盛んに作られるようになりました。風邪を予防するビタミンCが豊富に含まれていてヨーロッパでは「大地のリンゴ」とも呼ばれるそうです。緑色に変色した皮や芽の部分には毒があるので食べないよう気をつけましょう。今日もよく噛んでたくさん食べてください。

令和7年11月25日(火曜日)

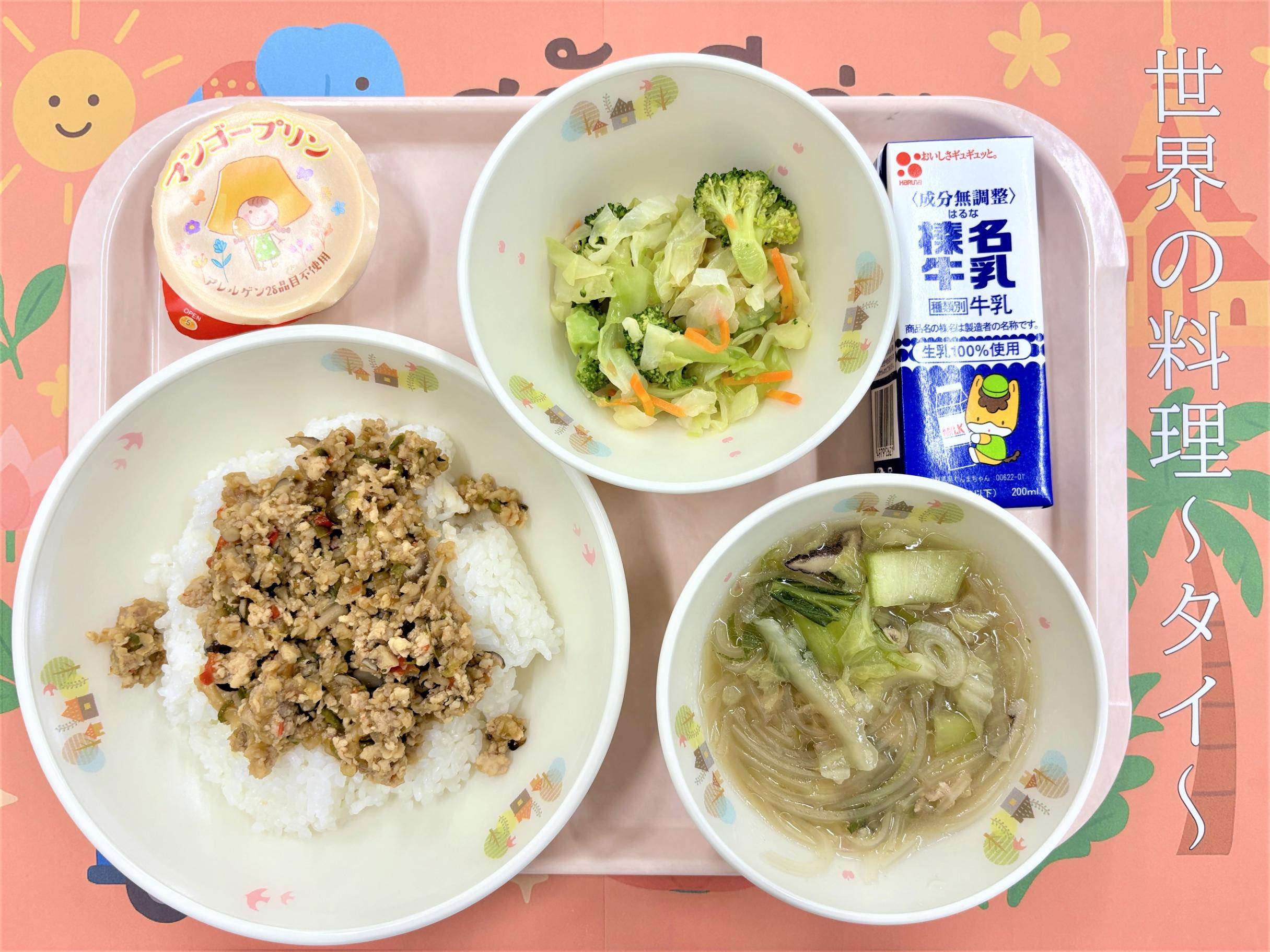

【世界の料理~タイ~】

- ご飯

- 牛乳

- ガパオライスの具

- ブロッコリーサラダ

- 春雨スープ

- マンゴープリン

今日は世界の料理で、タイという国の献立です。タイは正式にはタイ王国といい、東南アジアに位置し、国土は日本の1.4倍の広さでお米の生産量は世界で上位の稲作が盛んな国です。周りの国々の影響を受け、料理は香辛料やハーブ、ナンプラーという魚醤を使い、一つの料理に辛みや甘み酸味などが複雑に組み合わされているのが特徴です。主食は米ですが、日本で作られている米と品種が異なり、粒が細長く粘り気が少ないあっさりした食感です。

今日の給食のガパオライスのガパオとは英語でホーリーバジルのことで、豊かな香りがあるハーブのことです。ガパオを挽肉と一緒に炒め、甘辛く味付けし、ご飯にのせて食べる料理をガパオライスといいます。給食でもご飯にガパオライスの具をのせて食べてください。タイは、マンゴーも生産が盛んで生産量は世界3位です。世界の料理を味わって食べてください。

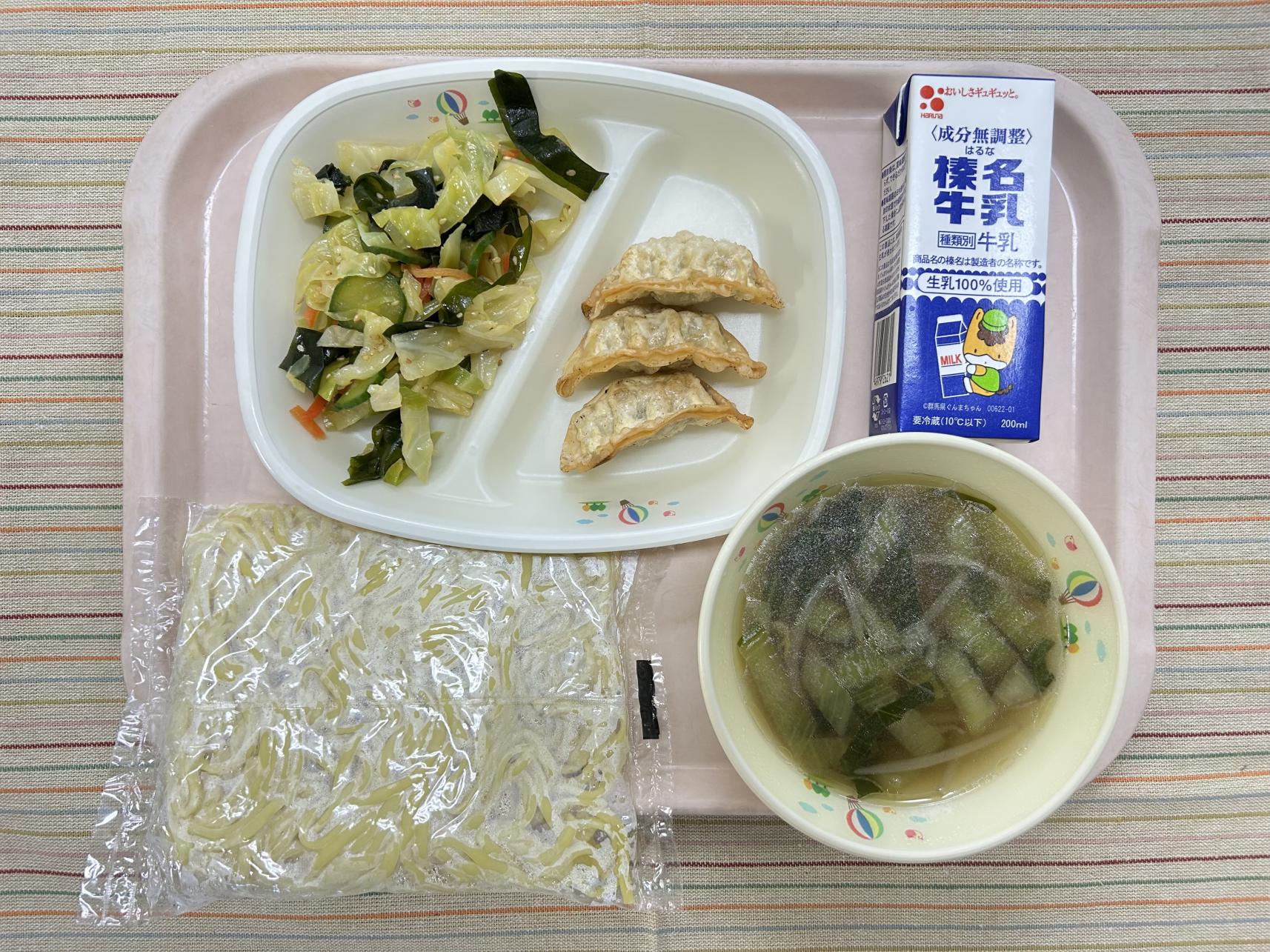

令和7年11月21日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- あんかけラーメンスープ

- 春巻き

- 塩中華サラダ

あさって11月23日は「勤労感謝の日」です。勤労感謝の日とは、食べ物を作ってくれる人、食べ物を用意してくれる人、そのために働く人、みんなに「ありがとう」と感謝を伝える日です。毎日働いてくれているおうちの人にも「ありがとう」が伝えられるといいですね。そして、食べ物への感謝の気持ちを忘れずに『いただきます』や『ごちそうさま』のあいさつもできるといいですね。

では、今日もしっかり食べて午後も元気に頑張りましょう。

令和7年11月20日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- いわしの梅煮

- 肉じゃが

- キャベツのみそ汁

今日は「だし」のお話をします。だしは、みそ汁やすまし汁のベースとなり、煮物やおひたしなど、さまざまな和食料理の味を決める、味のかなめです。日本人はこんぶやかつおぶし、煮干しやしいたけなど様々な食品からだしを取って料理を作ってきました。江戸時代の料理書には、『「だし」こそが料理の根本である』と書かれていたそうです。だしのおいしさに関係する「うまみ」は1907年に日本人が発見した味覚の1つです。

今日の給食のみそ汁もだしをとって作りました。だしのうまみを感じながら、いただきましょう。

令和7年11月19日(水曜日)

- 手作りドーナツ

- 牛乳

- ミートソーススパゲッティ

- イタリアンサラダ

- ヨーグルト

今日は、キャベツのお話です。キャベツは、古代ギリシャやローマなど、世界で古くから食べられている野菜の一つで、今も世界中で食べられています。日本では、戦後に食生活が 洋風化していくとともに、さまざまな料理に使われるようになり、たくさん食べられるなりました。産地を変えて一年中食べることができますが、群馬県の嬬恋のキャベツは、夏にたくさん収穫される夏キャベツで有名で、その生産量は日本一位になります。キャベツには、ビタミンが豊富に含まれ、風邪の予防や疲れをとる効果や、傷ついた胃腸の粘膜を治す効果が期待できます。今日はサラダにキャベツを使用しています。

ドーナツはセンター手作りのドーナツです。ホットケーキミックスに豆乳を混ぜて一つ一つちぎって揚げ、お砂糖をまぶしました。優しい味わいのドーナツです。今日もよくかんでたくさん食べてください。

令和7年11月18日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- キムタクご飯の具

- ツナごぼうサラダ

- 米粉ワンタンスープ

今日は、キムタクご飯の紹介をします。キムタクご飯は、長野県塩尻市の学校給食で親しまれている献立です。もともとは、そこで働く栄養士さんが自分の家庭で作っていた料理で、それを学校給食で出してみたら人気メニューになったのが始まりだそうです。キムタクご飯の「キムタク」とは、「キムチ」と「たくあん」のことで、これらを炒めて醤油などで味を整えて、温かいご飯に混ぜ込んだら完成です。長野県は、伝統的に漬け物文化が発達している地域でありながら、子ども達の漬け物離れが進んでいました。そこで、子ども達に漬け物をおいしく食べてもらいたいという想いも込めて、給食でよく出されるようになったそうです。長野県で人気のメニューを味わっていただきましょう。

令和7年11月17日(月曜日)

- ご飯

- ジョア

- ポークカレー

- 煮卵

- こんにゃくサラダ

今日は、こんにゃくのお話をします。群馬県といえば、こんにゃくが名産の一つです。群馬県は、こんにゃくを作るもととなる「こんにゃくいも」の生産量は日本一を誇り、日本国内の90%以上を作っています。こんにゃくいもは、大きくなるまで2~3年も土の中で過ごします。こんにゃくは低エネルギーですが、日本人に不足しがちな栄養素でもあり、おなかの調子を整える働きがある食物繊維をとても多く含みます。群馬県はこんにゃくいもの生産量は1位ですが、こんにゃくの消費は全国8位になります。群馬の特産のこんにゃくをもっと食べてほしいと思い給食でもサラダや煮物によく取り入れています。

今日は、こんにゃくサラダです。よく噛んでおいしくいただきましょう。

令和7年11月14日(金曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグBBQソースかけ

- チーズサラダ

- 白菜のクリーム煮

今日はどんどん寒くなってくるこれからの時期においしくなり、旬を迎える白菜について紹介します。

白菜は中国で生まれた野菜です。寒さに強く11月から2月にかけておいしくなります。白菜は、気温が下がると凍ってしまわないように葉に糖分をたくわえるため、甘くなります。主な産地は茨城や長野県ですが群馬県でもたくさん栽培されており、高崎で栽培されている国府白菜も有名です。

寒くなる冬にかけて榛東村でもたくさん収穫できます。今日は、クリーム煮に白菜をたっぷり使いました。旬のおいしさを味わっていただきましょう。

令和7年11月13日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのねぎ塩焼き

- のり酢あえ

- さといもの豚汁

今日は里芋のお話をします。里芋は、日本で古くから食べられてきました。里芋という名前は、山芋が「山」で自然にできる芋なのに対して、「里」の畑で作る芋なので「里芋」と呼ばれるようになったそうです。9月から11月にかけて旬を迎えます。

榛東村でもこの時期里芋が収穫の時期を迎えていて、10月から榛東の農家の方が作ってくださった里芋を使用しています。

今日はおいしい榛東の里芋入りの豚汁です。感謝していただきましょう。

令和7年11月12日(水曜日)

- ゆめロール

- 牛乳

- オムレツデミソースがけ

- ツナサラダ

- 冬野菜のミネストローネ

今日は冬野菜のミネストローネです。冬においしく栄養たっぷりの旬を迎える野菜は、白菜、ほうれん草、ねぎ、大根、ブロッコリーなどがあります。今日のミネストローネはその中で白菜と大根が入っています。冬にとれる野菜は、寒さに負けないように糖質をためこむ特長があり、特に零度を下回り霜があたったものは、甘みが増しておいしくなります。

榛東村もこれからおいしい冬野菜がたくさんとれる季節になります。旬のおいしさを味わっていただきましょう。

令和7年11月11日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 榛東みそだれ焼き肉

- ごま昆布あえ

- 榛東野菜のかき玉汁

今日は「榛東づくしの日」です。今日は、榛東村の食材をたくさん使って給食を作りました。ご飯は、村でとれた新米のコシヒカリで香りがよく甘みがあります。ごま昆布和えのにんじん、みそだれ焼き肉の豚肉、ねぎ、みそ、かき玉汁の白菜・生しいたけ、大根、里芋が榛東村でとれたものです。よく味わって食べてみましょう。今日の給食のように、身近なところで生産されたものを食べることを「地産地消」といいます。地元でとれた農産物は新鮮で、おいしく、栄養も豊富です。農産物をトラックで遠くまで運ぶ必要がないため、環境にも優しいです。また、地元のものを食べると言うことは、農家の方への応援にもなります。お手伝いで買い物に行くときは、地元の農産物を探してみましょう。

今日の給食の食材は、村の農家のみなさんが時間と手間をかけて、一生懸命作ったものです。感謝をして、残さずいただきましょう。

令和7年11月10日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 手作りからあげ

- しらたき中華サラダ

- 豆乳みそスープ

今日は、豆乳みそスープです。豚肉と豆腐、季節の野菜をよく煮込み、豆乳、鶏ガラスープとしょうゆ、みそで味をつけました。スープに使用しているしいたけは、榛東で作られた物です。しいたけは日本や中国が原産とされるきのこで、日本では最もなじみのあるきのこの一つです。山の広葉樹の枯れ木などにも生えているそうですが、現在のスーパーなどで売られている物は人工的に栽培されている物です。人工栽培の歴史は古く、江戸時代にはすでに人工栽培が始まっていたと言われています。主な産地は岩手や福島、茨城などでここ群馬県でもたくさん栽培されています。骨を作るカルシウムの吸収を助けるビタミンDが多く含まれています。また、主菜はセンターで味をつけて衣をつけて揚げた手作り唐揚げです。よく噛んでたくさん食べてください。

令和7年11月7日(金曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナー

- スラッピージョー

- ABCスープ

今日は、にんじんの話です。きれいなオレンジ色をしたにんじんは、実は土の中で育ちます。植物は、土の中で根が育ちますが、にんじんはその根の部分が大きく育った物です。その鮮やかなオレンジ色は給食だけでなく様々な料理の彩りに欠かせません。にんじんのオレンジ色はカロテンという栄養で、体の中でビタミンAに変わり、目の働きをよくしたり、病気から体を守ったりします。カロテンは、油と一緒に調理すると、体に吸収されやすくなります。千葉県や北海道など産地を変えて一年中食べることができる野菜ですが、榛東村でも、春と秋に収穫の時期を迎えます。

令和7年11月6日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- たらの香味ソースかけ

- 切り干し大根の炒め煮

- 豆腐とわかめのみそ汁

今日は、カミカミ献立の日です。よく噛むと、あごの発達だけでなく、胃腸の消化を助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて最近は柔らかい食べ物が多くなり、噛む回数が減ったといわれています。特に、早食いの人は要注意です!みんなと競って食べたりしないようにしましょう。よく噛むときのコツは、飲み込もうと思ってから、あと5回噛むことです。今日は、普段よりも多く噛むことを意識して、ゆっくりと食べてみましょう。

令和7年11月5日(水曜日)

- うどん

- 牛乳

- きのこ肉うどん汁

- さつまいもの天ぷら

- ごまあえ

今日は、さつまいもの天ぷらです。切ったさつまいもに、センターで衣をつけて揚げました。さつまいもは、荒れた土地でも育つ芋として栽培されるようになりました。さつまいものさつまとは、昔、今の鹿児島県が薩摩と呼ばれていた頃、その地域でたくさん作られていて、そこから栽培が広まったことに由来しています。もっともおいしい時期は9月から11月で今が旬になります。種類も紅あずまや紅はるか、シルクスイートなどたくさんの種類が作られています。さつまいもは風邪を予防するビタミンCや、おなかの調子を整える食物繊維をとても多く含みます。

今日のうどん汁は、旬のきのこがたっぷり入っています。秋の味覚をおいしくいただきましょう。

令和7年11月4日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ハヤシライス

- コーンサラダ

- ミニアセロラゼリー

みなさんこんにちは。今日から11月です。11月のはじめの献立は人気のハヤシライスです。

2学期から給食センターが新しくなり、給食のご飯は給食センターで炊けるようになりました。先月の10月までは昨年収穫された群馬県産のお米でしたが、今月は10月に収穫された新米で、榛東産のコシヒカリになります。新米は、その年に作られたお米で、一般的に古いお米よりもふっくらともちもちして甘いといわれています。以前は榛東づくしの日で年に数回しか榛東産のお米を給食で提供できませんでしたが、今年は、榛東村の農家の方々の協力により11月の1か月間は給食で榛東産のおいしい新米が使用できるようになりました。感謝していただきましょう。

令和7年10月31日(金曜日)

- 食パン

- 牛乳

- サーモンフライソースかけ

- ポテトサラダ

- 野菜スープ

- リンゴジャム

今日はポテトサラダのお話です。日本の食卓ではおなじみのポテトサラダですが、始まりはロシアの伝統料理「オリヴィエ・サラダ」といわれています。じゃがいもや野菜を角切りにし、肉やゆで卵などを加えて、マヨネーズとサワークリームで和えたものです。日本で広まったのは大正時代と言われており、日本人の好みに合わせて、マヨネーズと塩こしょうのみの味付けが親しまれるようになりました。

今日のポテトサラダは、主菜が揚げ物なので、マヨネーズと塩に加えて、お酢と砂糖を入れてさっぱりとした味付けにしました。しっかり食べて10月最後の日も元気に過ごしましょう。

令和7年10月30日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばの塩焼き

- 上州きんぴら

- 大根と豆腐のみそ汁

今日はサバのお話です。日本でとれるサバには、「マサバ」と「ゴマサバ」があります。ゴマサバは名前のように、おなかにごまを散らしたような斑点があります。また、今は海外から輸入された「大西洋サバ」もお店でよく見かけます。大西洋サバは、マサバよりも背中の模様が黒く、はっきりしているのが特徴です。サバには体をつくるもととなるたんぱく質をはじめ、血液をさらさらにするEPAや脳の成長に欠かせないDHAなどの体に良い働きをする脂質がたっぷり含まれています。

栄養たっぷりのサバを食べて脳を活性化させましょう。

令和7年10月29日(水曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- しょうゆラーメンスープ

- 煮卵

- 中華わかめサラダ

今日はみんな大好きラーメンです。ラーメンは中国の麺料理をもとにして日本独自に進化した麺料理です。はじめは「中華そば」などど呼ばれていましたが、あることがきっかけで「ラーメン」と呼ばれるようになりました。それは一体何だと思いますか?

それは、「インスタントラーメン」です。今ではたくさんのメーカーがいろいろなインスタントラーメンを出していますが、始まりは1958年、今から67年前に発売されました。お湯を入れてすぐできるという便利さから爆発的なヒットとなり、そこから一気にラーメンという言葉が広がったそうです。

今日はしょうゆラーメンです。煮卵と一緒においしく食べてもらえると嬉しいです。

令和7年10月27日(月曜日)

- さつまいものくりのタルト

- 牛乳

- スパゲッティナポリタン

- チキンナゲット

- ブロッコリーサラダ

今日はブロッコリーのお話です。ブロッコリーは「花野菜」と呼ばれ、黄色い花が咲く前の固いつぼみを食べる野菜です。きれいな緑色をしていますが、「カリフラワー」や「キャベツ」の仲間です。野菜より果物の方がビタミンCが入っていると感じるかもしれませんが、ブロッコリーにはビタミンCがいちごの2倍も入っていて、風邪の予防に効果があります。食べやすく、彩りも良いので、日頃の食事やお弁当の付け合わせにもぴったりです。しっかり食べて、季節の変わり目も元気に過ごしましょう。

令和7年10月24日(金曜日)

- ゆめロール

- 牛乳

- ぐんまのねぎこんコロッケソースかけ

- こんにゃくサラダ

- 白菜のクリームスープ

今日、10月24日は「学校給食群馬の日」です。「学校給食群馬の日」は学校給食に地場農産物を多く使用することで、群馬の自然豊かなめぐみを知ってもらうことを目的として作られました。今日の献立でゆめロールは群馬県産の小麦を使って作られたパンです。ねぎこんコロッケは群馬県産の豚肉、ねぎ、こんにゃくが入った甘みのあるコロッケです。こんにゃくサラダは群馬県産のこんにゃく、きゅうり、キャベツを使用しています。クリームスープの白菜は群馬県産です。もちろん飲用牛乳も群馬県産です。群馬の恵みをたくさん味わってもらいたいです。

令和7年10月23日(木曜日)

- とりときのこのまぜご飯

- 牛乳

- 厚焼き玉子

- おっきりこみ

- りんご

今日は旬の果物、りんごに関するクイズです。

りんごはある花の仲間です。それはなんでしょう?(1)あさがお(2)ゆり(3)バラ

答えは(3)バラです。

バラの仲間には、桃、さくらんぼ、いちご、梨、うめなどがあります。りんごは切るとすぐに茶色くなっていきます。これを防ぐために、加熱したり、お酢やレモンなどの酸を加えたり、食塩水に漬けたりすることが大切です。給食のりんごも食塩水につけて茶色くなるのを防いでいます。塩味は甘さを引き立てる役割もあるので、より甘く感じるかもしれません。皮付きなのでよくかんで食べましょう。

幼稚園の分は調理員さんが手作業で🐇の形にしてくれました(*´∀`*)

令和7年10月22日(水曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグデミソース

- れんこんサラダ

- ミネストローネ

今日は「学校給食ぐんまの日」週間3日目です。群馬県でよく食べられてきた、小麦粉を使った料理についてお話しします。群馬県は、昔から小麦が多く栽培されています。それは、冬に太陽が出ている時間が長く、「からっ風」が吹くことで適度に空気が乾燥するので、小麦を作るのにとても良い環境だったからです。このため、おっきりこみや焼きまんじゅう、すいとんといった、小麦粉を使った郷土料理がよく食べられてきました。

今日の給食は、群馬県産の小麦「ゆめかおり」を使った丸パンを出しました。ハンバーグをはさんで食べてください

令和7年10月21日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- たらの甘酢かけ

- ほうれん草のごまマヨネーズあえ

- こしね汁

今日はこしね汁についてお話しします。こしね汁は富岡市の郷土料理で、こんにゃく・しいたけ・ねぎの頭文字をとって名付けられました。富岡市は、世界遺産の富岡製糸場でも知られているように、蚕を育てる「養蚕」が盛んな地域でしたが、時代と共に絹製品の消費が少なくなってしまい、農業が盛んになりました。その中でもこんにゃく・しいたけ・ねぎが多く育てられるようになり、こしね汁が作られるようになりました。

野菜がたっぷりで栄養満点のこしね汁を食べて、午後も元気にがんばりましょう。

令和7年10月20日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 群馬の和風カレー

- こまつなサラダ

- ひとくちぶどうゼリー

今日から25日まで「学校給食ぐんまの日週間」です。10月24日が学校給食ぐんまの日で、給食に群馬県の農作物をたくさん使うことで、ふるさと群馬の豊かな自然の恵みを知ってもらえるよう、定められました。そこで、今週の給食には群馬県の郷土料理や、地元でとれた食材をたくさん取り入れていく予定です。地元で作られたものを知り、実際に食べることで改めて群馬県や榛東村の良さに気づいてもらえるとうれしいです。

1日目は、群馬の和風カレーです。「ねぎとこんにゃく下仁田名産」と上毛カルタでもあるように、群馬県ではねぎが多く生産されています。ねぎは秋から冬にかけて旬をむかえます。これからが甘くなっておいしくなる時期なので、今日のカレーのねぎもおいしく食べてもらえると嬉しいです。

令和7年10月17日(金曜日)

- ロールパン

- ジョア

- チキンカツソースかけ

- 寒天麺サラダ

- コーンスープ

今日は食休みについてのお話です。みなさんはご飯を食べたあとは静かに休んでいますか。食べ物が体の中で消化され、栄養を吸収させるためには胃や腸をしっかりと活動させなければなりません。そのためには、食事をしたあとは、しばらく静かに休むことが必要です。

十分に栄養が体に吸収されるように、給食を食べたあとは食休みを心がけると良いですね。

令和7年10月16日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さけのみそマヨネーズ焼き

- おひたし

- ピリ辛肉じゃが

今日はマヨネーズのお話です。マヨネーズの発祥は、18世紀半ばに、フランスのリシュリュー公爵という人物が、スペインのメルノカ島の港町「マオン」で入ったお店で出された料理にかかっていたソースを気に入り、フランスで「マオンのソース」として紹介したのが始まりといわれています。それが、「マオンネーズ」と呼ばれ、時が経つにつれて呼び方が現在の「マヨネーズ」になったそうです。マヨネーズは、卵・お酢・植物油・塩でできていますが、給食ではみなさんがおいしく食べられるように、卵が入っていないマヨネーズを使っています。

今日はさけのみそマヨネーズ焼きです。給食センターでソースを作り、さけに塗って焼きました。おいしく食べてもらえるとうれしいです。

令和7年10月15日(水曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- かぼちゃひき肉フライ

- 大根サラダ

- ワンタンスープ

今日は大根のお話です。大根は食べる場所によって味が違うことを知っていますか?葉っぱに近い方が甘みがあり、サラダや大根おろしに向いています。逆に先端に近いほど辛みが強くなっていくので、煮物や漬物にしたり、干して切り干し大根にしたりして、好みで使い分けるとよいです。また、かぜの予防に効果のあるビタミンCや胃腸をととのえてくれる「アミラーゼ」という成分が含まれています。

今日は、大根サラダです。味わって食べましょう。

令和7年10月14日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 焼きぎょうざ

- 中華あえ

- マーボー豆腐

今日はご飯にぴったりのマーボー豆腐です。給食センターのマーボー豆腐に使っている豆腐は、普段みなさんがおうちで食べているパックの豆腐と同じものを使っています。1パック300gなので、約1,400人分のマーボー豆腐を作るとなると、350丁もの豆腐が必要になります。マーボー豆腐を作る工程で一番大変な作業が、豆腐を切る作業です。調理員さんは慣れているので、切るスピードは速いですが、350丁となると、かなり時間がかかります。切ったあとは、豆腐の余分な水分が抜けるように一旦下ゆでをします。そうすることで、型くずれしない、しっかりとした豆腐のおいしいマーボー豆腐ができます。1つの料理を作る上で、いろいろな手間がかかっています。調理員さんに感謝して、今日の給食も残さず、おいしくいただきましょう。

令和7年10月10日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- きのこうどん汁

- 蒸しまんじゅうみそだれかけ

- ごまあえ

今日はきのこについてのお話です。今日のうどん汁にはきのこをたくさん使っています。秋といえばきのこがおいしい季節ですね。きのこは倒れた木に多く発生しています。木の子どもという意味で「きのこ」と呼ばれるようになったそうです。しめじやえのき、しいたけ、エリンギなどいろんな種類がありますね。

きのこが苦手だという人も多いと思いますが、今が一番おいしい、秋を感じられる食材です。苦手な人も一口はチャレンジしてみましょう。

令和7年10月9日(木曜日)

【日本の味巡り~福島県~】

- ご飯

- 牛乳

- ソースメンチカツ

- ひきないり

- ざくざく

今日は日本の味巡り~福島県~です。福島県は東北地方の一番南に位置し、面積は北海道、岩手県に続き、第3位に広い県になります。今日の給食では福島県の郷土料理の「ひきないり」と「ざくざく」を出しました。

「ひきないり」は、福島県の方言で千切りにした大根のことを「ひきな」といい、その「ひきな」を炒めたもので「ひきないり」と呼ばれるようになりました。切り干し大根で作ることもありますが、大根の旬の時期には生の大根を使うとおいしくできます。

「ざくざく」とは、里芋やにんじん、ごぼう、こんにゃくなどが入った醤油味の汁物です。具材を角切りに『ざくざく』切ることからこの名前が付きました。いろいろな野菜のうま味を感じてもらえると嬉しいです。

福島県の郷土料理を味わって食べて午後も元気にがんばりましょう。

令和7年10月8日(水曜日)

- アップルパン

- 牛乳

- オムレツトマトソース

- ジャーマンポテト

- ABCスープ

今日は、じゃがいものお話です。じゃがいもは、どんな土地でも育ちやすい、強い植物です。特に寒い地域でよく育ち、日本では北海道で多く生産されています。じゃがいもには、体を動かす力や体温のもとになる「でんぷん」を多く含みます。世界にはご飯やパンの代わりに、じゃがいもを主食にしている国もあります。また、他の野菜と同じように体の調子を整えるビタミンも含まれています。

今日はじゃがいもをたっぷり使ったジャーマンポテトです。残さず食べて元気な体をつくりましょう。

令和7年10月7日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- きのこストロガノフ

- コールスローサラダ

- ヨーグルト

今日は朝ごはんのお話です。みなさんは毎日しっかり朝ごはんを食べていますか?私たちの体は眠っている間もエネルギーを使っているので、晩ご飯を食べてから朝起きるまでに体のエネルギーは空っぽになってしまいます。朝ごはんを食べずに学校に来ると、見た目は元気でも体は起きていない状態なので、せっかくの勉強が頭に入りません。一日を元気に過ごすために毎日の朝ごはんをしっかり食べて登校しましょう。

令和7年10月6日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さんまのかば焼き

- しらたきの甘酢あえ

- いものこ汁

- お月見ゼリー

今日は「十五夜」のお話です。旧暦で八月十五日を「十五夜」といい昔から月を見る風習がありました。十五夜の日は、米が実った稲穂に見立てすすきを飾ります。ほかにも丸い形をした団子を飾ったり、その時期にとれる里芋や栗、柿など農作物をお供えして収穫に感謝します。

今日は「十五夜献立」です。秋の味覚の里芋が入ったいものこ汁とデザートにお月見ゼリーを出しました。きれいな月が見られるといいですね。

令和7年10月3日(金曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナーケチャップソース

- イタリアンサラダ

- さつまいものシチュー

今日は、さつまいものお話をします。さつまいもは、中国から現在の鹿児島県である「薩摩の国」に最初に伝わったことが、さつまいもの由来といわれています。江戸時代の八代将軍である徳川吉宗のころに、青木昆陽という学者によって全国に広められました。今の埼玉県の川越市あたりは、さつまいもの産地で、昔の言い方で江戸から「十三里」の距離にあったので、川越から売りにくる焼きいも屋のことを「十三里」と呼んでいたそうです。また、さつまいもは食物繊維がたくさん含まれているので、おなかの調子を整えてくれます。

今日はさつまいものシチューです。ほんのり甘いさつまいもをおいしくいただきましょう。

-

令和7年10月2日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- チャプチェ

- 塩中華サラダ

- 水ぎょうざスープ

10月は運動会や体育祭がありますね。運動をするときはどんなことに気をつけて食事をしたら良いでしょうか?

まず1つ目に、運動で失われたエネルギーを補給するため、ご飯やパン、麺類などの炭水化物を食べましょう。2つ目はダメージをうけた筋肉を回復させるために、肉・魚・卵などのたんぱく質をしっかり食べましょう。2つ目は野菜です。体の調子をととのえる野菜が不足すると、疲れやすくなり、本番で力を出せません。元気に運動するために普段からバランスの良い食事をとることを心がけましょう。

令和7年10月1日(水曜日)

- ココアパン

- 牛乳

- 肉団子

- しらたきサラダ

- ポトフ

今日はしらたきのお話です。しらたきはこんにゃく芋を粉にしたものに水を混ぜて加熱し、凝固剤を混ぜます。それを細い穴から押し出して、お湯の中へ流し入れて作ります。この様子がまるで白い滝のようなので、「白滝」と呼ばれるようになりました。しらたきは食物繊維を多く含んでいるため、おなかの調子を整えてくれます。

今日はサラダにしらたきが入っています。好き嫌いせずにしっかり食べて、おなかすっきり、元気な体をつくりましょう。

令和7年9月30日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- いわしの梅煮

- 鶏肉と大根の煮物

- 豆腐とじゃがいものみそ汁

今日は米のお話です。みなさんが普段食べている米のことを「うるち米」といいます。米は主に、体を動かすためのエネルギーになります。また、脳の栄養にもなり、毎日の生活に欠かすことのできない大切な栄養素です。給食の米は主に群馬県産「あさひのゆめ」と「コシヒカリ」という銘柄を使っています。「あさひのゆめ」は、粒が大きく、さっぱりとした味わいで、「コシヒカリ」は粘りと甘みが強いという特徴があります。

今日は、ご飯が進むいわしの梅煮と、鶏肉と大根の煮物を出しました。ご飯もおかずも残さず食べましょう。

令和7年9月29日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- なすとひき肉のカレー

- 海藻サラダ

- マスカットゼリー

今日は海藻のお話です。日本には青のり、昆布、ひじき、わかめ、てんぐさなど、とても多くの海藻の種類があり、世界をみてもこんなに海藻を食べるのは、日本か韓国くらいしかないそうです。日本人は昔から海藻が食文化として根付いています。それは、日本が海に囲まれた国であり、日本の周りは海藻の生息地でもあるからです。海藻には、食物繊維やミネラルがたくさん含まれていて、体に良い働きがたくさんあります。

今日は海藻サラダです。和風ごまドレッシングで味をつけています。おいしくいただきましょう。

令和7年9月26日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- 塩ラーメンスープ

- 焼きぎょうざ

- 中華あえ

今日はぎょうざのお話をします。ぎょうざの始まりは中国で、大昔から食べられていたそうです。中国ではぎょうざは主食のひとつとして食べられ、水ぎょうざにして食べるそうです。日本ではおかずとして食べることが多いですね。また、中国のぎょうざには日本ではよく入っているニンニクを入れる習慣がなく、その代わりにニラが入っているそうです。焼いたり、茹でたり、揚げたりといろいろな調理法ができるぎょうざは人気のあるメニューですね。

今日は焼きぎょうざです。おいしくいただきましょう。

令和7年9月25日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 白身魚の和風あんかけ

- れんこんとこんにゃくのおかか煮

- わかめと豆腐のみそ汁

今日は「カミカミ献立」です。よく噛むと、あごの発達だけでなく、胃腸の消化を助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて最近は柔らかい食べ物が多くなり、噛む回数が減ったといわれています。特に、早食いの人は要注意です!みんなと競って食べたりしないようにしましょう。よく噛むときのコツは、飲み込もうと思ってから、あと5回噛むことです。今日は、普段よりも多く噛むことを意識して、ゆっくりと食べてみましょう。

今日のカミカミ献立は、れんこんとこんにゃくのおかか煮です。よく噛んでいただきましょう!

令和7年9月24日(水曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグ照焼きソース

- 寒天麺サラダ

- ミネストローネ

今日は「偏食」についてのお話をします。偏食とは「偏った食」と漢字で書きます。好きなものだけを食べていたり、野菜は食べない、お菓子が好きでご飯を残してしまうなど、偏った食事をしていませんか?私たちの体は食べ物からできています。いろんな食材をバランス良く食べることで、元気で健康な体がつくられます。好き嫌いがある人はまず、一口からチャレンジしてみましょう。今日も人気のハンバーグだけでなく、サラダも野菜たっぷりミネストローネも残さずきちんと食べるようにしましょう。

令和7年9月22日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 彩りそぼろ丼の具

- 具だくさん汁

- ヨーグルト

今日は卵のお話です。卵は、米や牛乳と並んで、国内の自給率が96パーセントと高く、外国産の卵はほとんど使われていません。卵は完全栄養食といわれるほど栄養満点で、特に私たちの体の血や肉になるたんぱく質がたくさん含まれています。しかし、唯一ビタミンCが少ないので、卵料理を食べるときには、野菜と一緒に食べると栄養バランスがさらに良くなります。

今日は彩りそぼろご飯で炒り卵を作りました。そぼろと炒り卵が別食缶に入っているので、丼ぶりによそったご飯にそぼろと炒り卵をかけて食べてください。

令和7年9月19日(金曜日)

- ココアパン

- 牛乳

- カレーコロッケ

- こんにゃくサラダ

- ワンタン麺スープ

今日は、魚から作られる練り製品のお話をします。魚肉の練り製品というと、ちくわをはじめ、かまぼこ、はんぺん、なると、さつま揚げなどがあります。どれも作り方としては、魚のすり身に塩を加えてすりつぶして、これを加熱することで弾力のある練り製品が出来上がります。味付けや火の通し方、形などによって、いろいろな名前の練り製品へと変わっていきます。練り製品の原料となる魚は、「すけそうたら」が特に多く、その他には「いとよりだい」「ぐち」「たちうお」など様々な魚が使われています。

今日は、ワンタン麺スープに「なると」が入っています。ピンクと白で色もきれいです。残さず食べましょう。

令和7年9月18日(木曜日)

【日本の味巡り~千葉県~】

- ご飯

-

牛乳

-

あじさんが焼きおろしソース

- おひたし

- ひじきの煮物

- 梨ゼリー

今日は日本味巡りで千葉県の郷土料理「あじのさんが焼き」です。「さんが焼き」とは、魚を捕る漁師が船の上で新鮮な魚にみそを入れて包丁でたたいたものです。それを、アワビの殻に詰めて、山仕事に持って行き、山小屋で蒸したり、焼いたりして食べました。「山の家」と書いて「さんが焼き」と呼ばれるようになりました。給食では、さんが焼きにおろしソースをかけました。

また、千葉県は梨の生産量が全国第1位ということで、梨ゼリーを付けました。千葉県の郷土料理を味わって食べましょう。

令和7年9月17日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- ジョア

- フランクフルト

- スラッピージョー

- コーンスープ

秋も近づき、だんだんと過ごしやすい季節が増えていきますが、まだまだ暑い日も続き、体調を崩しやすい季節です。食欲がない人、どこかだるさを感じる人はいませんか?疲れを吹き飛ばすためには、規則正しい生活、そして栄養バランスととれた食事が大切です。

今日は豚肉をたっぷり使ったスラッピージョーです。豚肉には、ご飯などに含まれる糖質をエネルギーに変える「ビタミンB₁(ビーワン)」がたっぷり入っています。そのため、疲労回復に役立つといわれています。今日もしっかり食べて、食べ物の栄養パワーを体の中に取り入れましょう。

令和7年9月16日(火曜日)

- ごはん

- 牛乳

- チキンカツレモンしょうゆかけ

- キムチあえ

- きゃべ豚汁

今日はきゅうりのお話をします。きゅうりの約95パーセントは水分からできていますが、カリウムやビタミンなどが多く含まれています。特に、カリウムには体にたまっている余分な塩分を外に出してくれる働きがあり、むくみを和らいだり、高血圧の予防に効果があるといわれています。群馬県は暖かな気候と日照時間に恵まれているため、きゅうりを栽培するのに最適で、生産量も全国上位です。きゅうりは、全体的に色が濃くて、触ると痛いほどトゲがあるものが新鮮な証拠です。

今日はキムチあえにきゅうりが入っています。群馬県産のきゅうりをおいしくいただきましょう。

令和7年9月12日(金曜日)

- メロンパン

- 牛乳

- なすのミートスパゲッティ

- コーンサラダ

今日はパンのお話です。今からはるか昔の8千年から6千年前の古代メソポタミアでは、小麦粉を水でこねて、焼いただけのものが食べられていました。これがパンの原型だといわれています。その後、古代エジプトで生地を一晩おいて焼いたことで、空気中のイーストが生地を発酵させ、ふっくらしたパンになりました。日本にパンが伝わったのは戦国時代で、キリスト教や鉄砲とともに伝わりました。幕末になると、兵隊の非常食としても食べられていたそうです。今では様々なパンが作られるようになり、身近な物になりましたね。

今日は、メロンパンを出しました。しっとりとしていて、甘くておいしいです。頻繁には出ないパンなので、味わって食べましょう。

令和7年9月11日(木曜日)

- ごはん

- 牛乳

- 白身魚フライソースかけ

- きんぴらごぼう

- 田舎汁

今日はこんにゃくのお話です。こんにゃくは群馬県の名産品の1つです。こんにゃくはこんにゃくいもからできていて、出荷量は全国の95パーセント以上を占めていて、日本一を誇ります。こんにゃくいもは、こんにゃくが作れるほど大きくなるまでおよそ3年かかります。

今日は、きんぴらごぼうにこんにゃくが入っています。ごぼうもこんにゃくも歯ごたえのある食材なので、よく噛んで食べましょう。

令和7年9月10日(水曜日)

- ツイストロール

- 牛乳

- チキンのチーズ焼

- ポトフ

- マスカットゼリーのフルーツあえ

今日は、朝ごはんのお話をします。みなさんは毎日朝ごはんをしっかり食べていますか?朝ごはんを食べることで、脳にエネルギーが届いて、頭がしっかり働くようになります。また、寝ている間は体温が下がっていますが、朝ごはんを食べることで体温もしっかりと上がって、体が目覚めます。頭も体もすっきり目覚めることで、午前中の授業も集中して取り組むことができますよ。

夏休みが終わって一週間ほど経ちました。少しずつ、元の生活リズムに戻ってきたでしょうか。朝ごはんをしっかり食べて、まだまだ暑い毎日を元気に過ごしましょう。

令和7年9月9日(火曜日)

- ごはん

- 牛乳

- ビビンバ

- ナムル

- 水餃子スープ

今日はビビンバの発祥の国である、韓国の食事マナーについてお話しします。韓国では、ステンレス製の箸とスプーンを使います、ご飯やスープはスプーンを使い、汁のないおかずには箸を使います。また、お皿を持ち上げて食べることはマナー違反で、手をお皿の縁に添えるようにして食べます。そして、食べ終わるときは、ご飯を少しだけ残すのがマナーです。完食してしまうと、量が足りなかったという意味になるので、少し残すことで料理を作った方に「満足した」という気持ちを表すことができるそうです。このように、その国ごとにマナーが違うことがよくあるので、違う国に旅行などに行く際には、その国のマナーを守って楽しい食事ができるといいですね。

今日のビビンバは、ご飯は丼ぶりによそって、ビビンバとナムルをご飯に載せて食べてください。お椀よりも大きいので食べやすいと思います。おいしくいただきましょう。

令和7年9月8日(月曜日)

- ごはん

- 牛乳

- ハヤシライス

- コールスローサラダ

- ミニぶどうゼリー

今日はハヤシライスのお話です。ハヤシライスは日本発祥の料理で、名前の由来はいろんな説がありますが、有名な大型書店「丸善」の創始者、早矢仕有的(はやしゆうてき)が考えたといわれています。当時、横浜で医者をしていた早矢仕さんが、入院している患者さんのために栄養満点の煮込み料理をご飯にかけて提供していて、この煮込み料理が現在のハヤシライスの始まりだそうです。

給食のハヤシライスには隠し味に生クリームが入っています。生クリームを入れることで、コクが出てまろやかになります。しっかり食べて午後の授業も集中してがんばりましょう。

令和7年9月5日(金曜日)

- ロールパン

- 牛乳

- チーズオムレツ

- ラタトゥイユ

- マカロニスープ

今日はラタトゥイユのお話です。ラタトゥイユとは、フランスのニースという都市が発祥の郷土料理です。夏に旬を迎える、トマト・なす・ピーマン・パプリカなどを煮込んだ料理です。濃い色の野菜をたくさん使うので、彩りが良く、味付けもコンソメやケチャップ、塩・こしょうなどシンプルなので、野菜のうま味を味わうことができます。温かい状態で食べるのはもちろん、冷めてもおいしいのでパンにのせたり、チーズオムレツと一緒に食べたりしてもおいしいです。なすやピーマンなど、苦手な人もいるかもしれませんが、一口からチャレンジして、野菜のうま味を味わいましょう。

令和7年9月4日(木曜日)

- ごはん

- 牛乳

- 焼きしゅうまい

- 塩しお中華サラダ

- マーボー豆腐

今日はもやしのお話です。みなさんは、もやしはどこで作られているか知っていますか?もやしは室内で作られている野菜です。水耕栽培といって、水を使って植物を育てる栽培方法で作られています。大豆などの豆類を暗いところで発芽させて、葉が開かないうちに収穫されたものです。お天気を気にせず、一年中育てられ、値段も安いので使いやすく、食物繊維やビタミンC、カリウムなど、実はたくさん栄養のある野菜です。

今日は、塩中華サラダにたっぷり使っています。シャキシャキとしていて食感も楽しい野菜です。おいしくいただきましょう。

令和7年9月3日(水曜日)

-

うどん

-

牛乳

-

豚肉となすのうどん汁

-

ちくわの天ぷら

-

榛東村の巨峰

今日は「巨峰」というぶどうについて、お話しします。巨峰は、昭和17年に静岡県で誕生した大粒のぶどうです。「巨峰」という名前は、このぶどうを開発した研究所から見える「富士山」にちなんでつけられたそうです。おいしい巨峰は皮の色が濃く、粒が大きくふっくらしています。巨峰の皮に「ブルーム」という粉が多くついているものほど、新鮮な証拠です。

今日は、榛東村でとれた巨峰です。巨峰をはじめ、榛東村ではさまざまな種類のぶどうが作られていますね。よく噛んで地元の味をおいしくいただきましょう。

令和7年9月2日(火曜日)

- ごはん

- 牛乳

- さばのみそ煮

- ごまこんぶ和え

- 鶏ごぼう汁

今日は、サバについてのお話です。日本でとれるさばには「マサバ」と「ゴマサバ」があります。ゴマサバは名前のように、おなかにごまを散らしたような斑点があります。また、今は海外から輸入された「大西洋サバ」もお店でよく見かけます。大西洋サバは、マサバよりも背中の模様が黒くはっきりしているのが特徴です。

また、サバには体をつくるもととなるたんぱく質を始め、血液をサラサラにするEPA(イーピーエー)や脳の成長に欠かせないDHA(ディーエイチエー)などの、体に良い働きをする脂質がたっぷり含まれています。

今日はさばのみそ煮です。骨まで柔らかく煮てあるので食べやすいと思います。ご飯と一緒においしく食べましょう。

令和7年9月1日(月曜日)

- ごはん

- 牛乳

- なす入りポークカレー

- 和風サラダ

夏休みが終わり、2学期が始まりました。長い夏休みを楽しく過ごせたでしょうか。2学期最初の給食は、みなさん大好きなカレーです。今日から新しい給食センターでの調理がスタートし、ご飯もセンターで炊きました。おいしく炊けているでしょうか?これから白米だけでなく、まぜご飯の提供も予定しているので、楽しみにしていてください。

また、2学期には運動会をはじめとする楽しい行事がたくさん待っています。給食をしっかり食べて、元気に充実した毎日を過ごせるように頑張りましょう!

令和7年7月18日(金曜日)

- バターロール

- 牛乳

- ひき肉となすのトマトスパゲッティ

- レモンゼリーのフルーツ和え

明日から夏休みということで、お休みの日についつい食べ過ぎてしまいがちな「おやつ」についてお話しします。おやつは、勉強や運動など疲れた体をリラックスさせる効果があります。しかし、間違ったおやつの食べ方をしてしまうと、太ってしまったり、病気や虫歯の原因になったりします。おやつは、3食では足りない栄養素を補う役割があり、だいたい200キロカロリーが理想だといわれています。これを守らずに、好きなものを好きなだけ食べていると、食事の時間になってもお腹が空かず、十分な栄養をとることができなくなってしまいます。たとえ食べられたとしても、エネルギーのとり過ぎになってしまい、肥満の原因になります。

おやつを食べるときは、食べ過ぎにならない量を小皿に盛って食べるようにして、楽しい夏休みを過ごしてくださいね。

令和7年7月17日(木曜日)

- ご飯

- ジョア

- 焼きしゅうまい

- チンジャオロースー

- わかめスープ

今日は、ピーマンのお話をします。緑色のピーマンはまだ未熟な状態で、熟すまで鳥や動物に食べられないように苦みがあります。だんだん熟していくとオレンジ色から赤く色づき、苦みも消えていきます。では、なぜ未熟なうちに食べられるようになったのかというと、完熟するまで待つよりも収穫までの期間が短く済むことや、量が多くとれることなどから、農家の人にとっては都合が良かったのです。また、「色の濃い野菜は、健康に良い」ということも広まって、ピーマンの鮮やかな緑色が好まれるようになったそうです。

今日はチンジャオロースーにたっぷり使いました。榛東村でとれた「ジャンボピーマン」という種類のもので、苦みが少なく、苦手な人も食べやすいピーマンです。まずは一口からチャレンジしてもらえるとうれしいです!

令和7年7月16日(水曜日)

- ロールパン

- 牛乳

- オムレツデミソースかけ

- コールスローサラダ

- ミネストローネ

今日はミネストローネについてのクイズです。給食で定番メニューのミネストローネですが、ミネストローネとは、どのようなスープのことをいうのでしょうか?

(1)赤いスープ(2)具だくさんのスープ(3)夏に食べるスープ

正解は、(2)具だくさんのスープです。

野菜を入れた具だくさんのスープのことをミネストローネといい、イタリアでは古くから家庭料理として食べられてきました。使われる食材は季節によって違いますが、たまねぎ・じゃがいも・にんじん・セロリー・キャベツなどの野菜やウインナー・パスタなどを入れる場合もあります。そこに、イタリア料理ならではのトマトが使われるようになり、現在では、赤い色のトマト味のミネストローネが日本ではおなじみになりました。

今日のミネストローネもおいしく食べましょう。

令和7年7月15日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- あじフライ

- ごま塩昆布和え

- 豚汁

今日は、水分補給のお話をします。たくさん汗をかくことで、体の中の水分だけでなく、塩分も失われてしまいます。運動などでたくさんの汗をかいたときは、水分だけでなく、塩分も一緒に補給することが大切です。塩分も効率よく吸収できる飲み物として、スポーツドリンクがあります。必要に応じてこまめにとるようにしましょう。一方で、普段の生活で水分補給をするときは、スポーツドリンクばかり飲んでいると塩分や糖分の取り過ぎになってしまうので、水やお茶を飲むようにしましょう。

あと何日かすると夏休みですね。適度な水分補給をしながら、元気に過ごしてくださいね。

令和7年7月14日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- チキンと有機野菜のカレー

- 榛東村のとうもろこし

- ミニアセロラゼリー

今日は有機野菜のお話です。有機野菜は化学的に合成された肥料や農薬を使用しないで作られた野菜です。その代わりに生物や植物由来の肥料を使用しているため、環境や体にも優しいのが特徴です。しかし、化学肥料を使用しないため、栽培が難しく、有機野菜を作る農家さんが少ないのが現状です。今日は有機野菜を多く育てている村内の会社にお願いをして、みなさんが大好きなカレーにたくさん使用しました。貴重な有機野菜をおいしく食べてもらえると嬉しいです。

また、今日の給食には、とうもろこしが出ています。榛東村の農家さんが、ぜひみなさんに食べてほしいと言ってくださり、今回初めて給食で使わせていただきました。甘くておいしいので、味わって食べましょう。

令和7年7月11日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- 豚骨ラーメンスープ

- 春巻き

- 中華和え

今日は豚骨ラーメンのお話です。豚骨ラーメンは、昭和12年、福岡県久留米市で誕生しました。豚骨ラーメンといえば、白濁したスープが特徴ですが、当時は濁っていなかったそうです。現在の濁った豚骨スープは、スープの火加減を誤って強くしてしまったことにより偶然誕生したといいます。また、お店によって違いますが、具はチャーシュー・メンマ・ねぎ・のりなどラーメンの定番具材の他に、紅しょうがをたくさん入れるのが特徴です。

今日の豚骨ラーメンスープには、豚肉・なると・にら・たまねぎ・コーンが入っています。おいしくいただきましょう。

令和7年7月10日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ハンバーグオニオンソース

- 塩中華サラダ

- じゃがいものみそ汁

今日はじゃがいものお話です。じゃがいもは「ジャカルタ」という国から伝わってきました。「大地のりんご」と呼ばれるほどビタミンCが多い食べ物です。野菜は加熱するとビタミンCが減ってしまうことが多いのですが、じゃがいもには「でんぷん」という熱に強い炭水化物が含まれているので、熱からビタミンCを守ってくれます。また、ビタミンCは肌や粘膜を強くする働きがあり、日差しの強い夏には欠かせない栄養です。

今日の給食はじゃがいものみそ汁です。たくさん食べて午後も元気に頑張りましょう。

令和7年7月9日(水曜日)

- ココアパン

- 牛乳

- かぼちゃひき肉フライ

- わかめサラダ

- コンソメスープ

今日は、わかめについてお話しします。わかめは、日本の中でも海に面している、多くの場所でとれますが、波の荒いところで育ったものほどおいしいと言われています。海にあるときは、茶色をしていますが、お湯に入れるときれいな緑色に変身します。これは、生わかめは、緑色と赤色の成分が混ざって茶色く見えているのですが、お湯に入れると、熱に弱い赤色の成分がなくなって、きれいな緑色に変化するからです。

わかめが獲れる時期は、春から夏の初めにかけてで、獲れたては生で食べられます。カロリーはほとんどないですが、ビタミンやミネラルはたっぷり含まれています。今日はサラダに入れました。おいしくいただきましょう。

令和7年7月8日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 五目そぼろご飯の具

- もやしのサラダ

- キムチスープ

今日はキムチのお話です。キムチは韓国の発酵食品で、冬の間の野菜不足を補うために考え出されたものです。キムチは長い間保存できるだけでなく、発酵することによって味に深みが増して、おいしくなります。栄養面でも優れていて、白菜や唐辛子、ねぎ、ニンニクなどはビタミンがたくさん含まれています。

今日はキムチスープです。暑くて食欲がなくなりがちですが、キムチなどの香辛料は消化機能を上げる効果があります。しっかり食べて午後も元気に頑張りましょう!

令和7年7月7日(月曜日)

- ごはん

- 牛乳

- ハヤシライス

- キラキラ寒天サラダ

- 七夕ゼリー

今日、7月7日は『七夕の日』ということで、七夕の紹介をします。

七夕は、中国の古い伝説から生まれた行事です。七夕のお話には、布を織るのがとても上手な「織り姫」と牛飼いの「彦星」が登場します。2人はあまりに仲が良すぎて、仕事を怠けるようになってしまいました。それを見た神様は怒って、二人を天の川の両岸に離ればなれにしてしまいました。しかし、悲しむ織り姫をかわいそうに思い、神様は1年に1度、七夕の日だけ会うことを許したそうです。

七夕にちなんで、今日の給食では七夕ゼリーとサラダには星をイメージして、キラキラとした寒天麺を使いました。寒天麺は、その名前の通り寒天からできていて、食べるとプチプチとして食感が楽しいです。今日の夜は、キレイな星空が見られるといいですね。

令和7年7月4日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- カレーうどん汁

- カムカム揚げ

- チンゲンサイのごまあえ

今日は、カミカミ献立の日です。よく噛むと、あごの発達だけでなく、胃腸の消化を助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて最近は柔らかい食べ物が多くなり、噛む回数が減ったといわれています。特に、早食いの人は要注意です!みんなと競って食べたりしないようにしましょう。よく噛むときのコツは、飲み込もうと思ってから、あと5回噛むことです。今日は、うどんなのでツルっと、あまり噛まずに食べることができてしまうかもしれませんが、しっかり噛むことを意識して食べましょう。

今日のカミカミ献立は、カムカム揚げです。大豆やさつまいもを油で揚げて、ちりめんじゃこと甘辛いタレをからめて作りました。よく噛んでいただきましょう!

令和7年7月3日(木曜日)

- わかめご飯

- 牛乳

- 厚焼き卵

- じゃがいものそぼろ煮

- 豆腐のみそ汁

今日は豆腐のお話です。豆腐は、「畑の肉」と呼ばれている『大豆』から作られていて、たんぱく質が多く含まれています。たんぱく質だけでなく、カルシウムや鉄分も豊富で、成長期のみなさんには積極的に食べてほしい食材です。また、豆腐には種類があり、絹豆腐・木綿豆腐・焼き豆腐など料理によって使い分けができます。

給食では、しっかりとした食感で型くずれしない木綿豆腐を使っていて、調理員さんが一つ一つ丁寧に切ってくれています。今日は豆腐のみそ汁です。栄養たっぷりの豆腐を残さず食べましょう。

令和7年7月2日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナーケチャップソース

- 枝豆サラダ

- コーンクリームスープ

今日は食べる姿勢のお話です。みなさん、食事の時は正しい姿勢で食べていますか?ひじをついたり、足を組んだり、茶碗を持たずに食べたりしている人はいませんか?授業中猫背になりやすい人は、食事中も猫背になっていることが多いので気をつけてください。良い姿勢で食べると、ものをしっかり噛むことができ、消化吸収がよくなります。また、周りの人にも良い印象を与えます。きちんと前を向いて背筋を伸ばして正しい姿勢で食べましょう。

令和7年7月1日(火曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ビビンバ(豚肉の甘辛煮)

- ナムル

- 春雨スープ

今日は春雨スープです。つるつるおいしい春雨ですが、春雨は何からできているか知っていますか?春雨は「でんぷん」と呼ばれるものからできています。中国では緑豆という豆のでんぷんから作られた細くて歯ごたえのあるもの、韓国では、さつまいもから作られた太くてもっちりした春雨がよく作られています。今日のスープで使っているのは、じゃがいものでんぷんから作られた春雨です。野菜もたくさん入っているので、残さず食べましょう。

令和7年6月30日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ささみソースカツ

- のり酢あえ

- なめこ汁

みなさんこんにちは。今日はささみのお話です。ささみはスーパーなどにも売っている身近な食材ですが、鶏のどの部位か知っていますか?ささみは胸肉の内側に、胸骨にそって左右に1本ずつ存在しています。植物の笹の葉に形が似ていることからその名前がついたと言われています。また、ささみは鶏肉の中でも特に低カロリーで高タンパクな部分の肉です。運動を頑張るために筋肉をつけたい人にはもってこいの食材です。

今日はささみソースカツです。給食センター手作りのソースをたっぷりかけました。残さず食べて午後の授業も頑張りましょう。

令和7年6月27日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- みそバターコーンラーメンスープ

- 煮卵

- キムチあえ

皆さんこんにちは。今日は卵のお話です。今日の煮卵はセンターでしょうゆ、砂糖とだしで味をつけて煮ました。卵は、ビタミンC以外のすべての栄養素を含んでいる栄養満点の食材の一つです。特に、筋肉などを作る良質なタンパク質を含んでいます。野菜と一緒に食べることで栄養バランスが整いますのでしっかり野菜のおかずも食べましょう。長年価格が変わらない優等生として知られていましたが、最近は鳥インフルエンザなどの影響で価格が高くなりつつあります。

今日もよく噛んで残さず食べましょう。

令和7年6月26日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 太刀魚のかば焼き

- こんにゃくのおかか煮

- キャベツのみそ汁

みなさん、こんにちは。今日は太刀魚についてお話しします。太刀魚は一年を通して水揚げされますが、実は6月~11月が旬で脂がのっておいしくなります。また、太刀魚は漢字で「太い刀の魚」と書きます。その名の通り、刀のように細長くて平べったい形をしていて、鱗はなく、金属のように光沢のある銀色をしています。太刀魚の食べ方は塩焼きや煮付け、新鮮な物はお刺身でも食べられるそうです。

給食ではかば焼きにしました。甘じょっぱいタレが太刀魚とよく合い、ご飯がすすむおかずです。骨に気をつけながら、よく噛んで食べましょう。

令和7年6月25日(水曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグデミソースかけ

- チーズサラダ

- ABCスープ

みなさん、こんにちは。今日は『緑黄色野菜 』についてお話しします。緑黄色野菜とは、赤や緑など色が濃い野菜のことを言います。にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などが緑黄色野菜です。緑黄色野菜はカロテン、ビタミンC 、ミネラル、食物繊維など多くの栄養を含んでいます。特に多いカロテンは体内でビタミンAに変化し、皮膚や目を健康に保ったり、免疫機能を強化する働きがあります。カロテンは油と一緒に摂ることで吸収率が上がります。野菜はスープにすると、無駄なくまるごと栄養をとることができます。残さず食べましょう。

令和7年6月24日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 焼きぎょうざ

- ホイコーロー

- わかめスープ

みなさんこんにちは。今日は食べる姿勢のお話です。みなさんは食事をする時、どんな姿勢で食べていますか?ひじをついたり、茶碗やお椀を持たずに背中を丸めて食べていませんか?背中を丸めていると、胃腸が押されて、食べたものをうまく消化することができません。正しい姿勢で食事をとることで、食べたものを消化しやすくなります。正しい姿勢で座るには、イスに深く腰掛け、背筋を伸ばし、机と体はこぶし一つ分の間隔をあけるとよいです。

正しい姿勢で、おいしくいただきましょう。

令和7年6月23日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 鶏五目ご飯の具

- なすとツナのさっぱり和え

- 豆乳みそスープ

みなさんこんにちは。今日はなすのお話です。なすは、インドでうまれ、中国から日本に伝わりました。日本でも1000年以上親しまれている野菜です。6月から9月にかけて旬を迎える夏野菜です。なすは、あくが強い野菜なので、きってそのままにしておくと黒く変色します。給食でも切った後水にさらしあくを抜きます。油で炒めたり、汁物に入れたり柔らかくどんな味にも合うのでどんな料理にもよくあいます。

今日はゆでて水気を絞り、ツナと和え物にしました。旬の味をよく味わって食べてください。

令和7年6月20日(金曜日)

- ココアパン

- 牛乳

- チキンナゲット

- カレージャーマンポテト

- 野菜コンソメスープ

今日はじゃがいもの話です。じゃがいもは、南米が原産です。デンプンを多く含み、しかも保存が利くことから、主要な食糧として世界各地で栽培されています。ビタミンCが多いのが特徴でヨーロッパでは大地のリンゴともいわれています。日本での主な産地は北海道や長崎、鹿児島などです。

一年中食べることができる食材ですが、5月~7月にかけて収穫されるじゃがいもは新じゃがといわれ、皮が薄くみずみずしいのが特徴です。榛東村でもこの時期、新じゃがが収穫されています。

令和7年6月19日(木曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ビビンバの具

- ナムル

- ワンタンスープ

今日はビビンバのお話です。ビビンバは韓国という国の家庭料理です。韓国語でビビンは混ぜる、パはごはんという意味があります。ごはんとおかずを混ぜて食べてください。ナムルを一緒に混ぜて食べてもおいしいですよ。肉のおかずと野菜のおかずをまんべんなく食べることができて栄養満点の献立です。よく噛んで食べてください。

令和7年6月18日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナー

- スラッピージョー

- コーンクリームスープ

みなさんこんにちは。給食には、ご飯の日やパンの日、麺の日でも必ず牛乳が出ます。なぜかというと、牛乳はカルシウムをとても多く含む食品だからです。カルシウムは、骨や歯を強くするカルシウムという栄養素で、日本人に不足しがちな栄養素です。しかし、これからぐんぐん体が大きくなる皆さんにはたくさん摂取してもらいたい栄養素です。給食に毎日牛乳が出ますががそれだけでは、成長期の皆さんのカルシウムは十分ではありません。家でもコップ1杯牛乳を飲みましょう。アレルギーなどで牛乳が飲めない人は小魚や海藻、大豆製品にもカルシウムが多く含まれるので意識して食べましょう。

令和7年6月17日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばの香味ソースかけ

- ごま昆布あえ

- 豆腐とわかめのみそ汁

みなさんこんにちは。今日は昆布の栄養についてお話しします。昆布はだしに使われたり、そのまま煮物になったり、佃煮になったりと、使われ方はいろいろです。昆布にはグルタミン酸といううま味成分が含まれているため、おいしい出汁がとれたり、今日の和え物にもひと味うま味を足してくれます。また、日本でとれる昆布の90%以上は北海道産のもので、昆布の種類も、日高昆布・利尻昆布・羅臼昆布と、北海道の地名が入ったものが多いです。

昆布のうま味を味わいながら食べてください。

令和7年6月16日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ビーンズハヤシライス

- 海藻サラダ

- ミニアセロラゼリー

みなさんこんにちは。今日は朝ごはんについてお話しします。みなさんは朝ごはんを毎日しっかりたべていますか?朝ごはんには、体や頭を目覚めさせて、眠っている間に下がった体温を上げる役割があります。朝ごはんを食べないと元気が出なくてぼんやりしたまま過ごすことになります。朝はつい起きるのが遅くなって、朝ごはんを食べないで出かけることもあるかもしれません。しかし、朝こそ、ごはんをしっかり食べることが大切です。頭と体を目覚めさせてきもちよく1日を過ごすためにも、早寝・早起き・朝ごはんをこころがけましょう。

令和7年6月13日(金曜日)

- ロールパン

- ジョア

- スパイシーチキン

- イタリアンサラダ

- マカロニ入りクリームシチュー

今日はキャベツのお話です。キャベツは古代ギリシャやローマなど、世界で古くから食べられている野菜の一つで、今も世界中で食べられています。日本でも収穫量が多く、戦後の食生活の洋風化とともに消費が急速に伸びいていきました。キャベツには、ビタミンが豊富に含まれていて、風邪の予防や疲れをとる効果、傷ついた胃腸の粘膜を治す効果が期待できます。今日もしっかりよく噛んで食べましょう。

令和7年6月12日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 厚焼き玉子

- 肉じゃが

- 小松菜のみそ汁

- やさいふりかけ

みなさんこんにちは。今日は「和食」についてのお話です。

「和食」とは日本の伝統的な食文化で、平成25年には無形文化遺産に登録されました。一汁三菜を基本とする日本の食事は、栄養のバランスがとれる理想的な食事と言われています。また、和食は日本人の長生きの秘訣でもあります。和食は、健康にいいと言われていますが、給食の残りはとても多いです。

日本の伝統的な食文化でもある「和食」を守り、将来へつなげていくためにも、みんなでたくさん食べて大切に伝えていけるといいですね。

令和7年6月11日(水曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- 手作りグラタン

- 大根サラダ

- トマトスープ

みなさんこんにちは。今日は『パンの材料の役割』についてお話します。

パンの材料は小麦粉、水、砂糖、塩、イーストが基本です。小麦粉は、水と一緒にこねることによって、粘りや弾力のある生地になります。イーストは、この生地を発酵させて膨らませる「パン酵母」という菌です。砂糖はこの発酵を早め、塩は逆に発酵を抑えてほどよい膨らみを作るために加えます。給食のパンもこのようにして作られています。今日は黒糖の入った黒パンです。

また、センター手作りのグラタンも味わって食べてください。

令和7年6月10日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- イカメンチ(ソース)

- カリカリ梅あえ

- スタミナみそ汁

みなさん、こんにちは。今日は『歯と口の健康週間』最終日です。よく噛んで食べられるようにイカのゲソの部分がたくさん入ったイカメンチと、カリカリ梅の入った梅あえです。

梅は、昔から体に良いとされてきた伝統的な食べ物です。梅の酸味は胃腸の働きをよくしたり、食欲を増したり、疲れをとってくれる効果があります。また、群馬県は梅の生産量が和歌山県についで全国第2位になります。安中の秋間梅林、高崎の榛名梅林、箕郷梅林が群馬三大梅林として有名です。

今日もよく噛んで味わって食べてください。

令和7年6月9日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ごぼう入りキーマカレー

- こんにゃくサラダ

- オレンジ

みなさん、こんにちは。今日は『歯と口の健康週間』4日目です。 現代はやわらかい食品が多くなっています。よく噛んで食べるようにするには、食事の中でいろいろな工夫が必要になってきます。料理の中で、いかやこんにゃくのように噛み応えがあるもの、にんじんやごぼうなどの根菜類やきのこ類のように繊維質が多いものを使うと、噛む回数を増やすことができます。調理の工夫では、食材を大きめに切ったり、皮付きのまま食べたり、チキンソテーやステーキなど肉をそのまま調理することで、よく噛むことができます。食べるときには飲み物や汁物で流し込まないようにしましょう。

今日はごぼう入りキーマカレーです。噛むことを意識して食べましょう。

令和7年6月6日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- なすと豚肉のうどん汁

- カミカミかき揚げ

- ごまあえ

みなさん、こんにちは。『歯と口の健康週間』の3日目です。今日のおかずはカミカミかき揚げといって、かき揚げ中に噛み応えのある「さきいか」やにんじんが入っているかき揚げです。さきいかとは、いかをゆでて、味付けをし、焼いてから身を裂いたものです。いかの加工品には、さきいかの他に「するめ」や「くんせい」などもあります。どれも、噛めば噛むほど味が出て、いかのうま味を味わえます。カミカミかきあげも、よく噛んでいただきましょう。

令和7年6月5日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- いわしの梅煮

- 上州きんぴら

- じゃがいもとたまねぎのみそ汁

『歯と口の健康週間』2日目は、かみごたえのある根菜のお話です。にんじんや、ごぼうは土の中で育った根菜の仲間です。今日はそれらの根菜をこんにゃくと一緒にきんぴらにしました。にんじんは体の中でビタミンAに変わるβカロテンが豊富です。肌や粘膜を健康に保つ働きがあります。ごぼうは食物繊維が多く、おなかの調子を整えてくれます。

栄養満点の根菜をよくかんで食べて、午後も元気に頑張りましょう。

令和7年6月4日(水曜日)

- 米粉のメープルマフィン

- 牛乳

- スパゲッティナポリタン

- れんこん入りサラダ

- チーズ

今日6月4日から10日は『歯と口の健康週間』です。これから一生使っていく歯の健康を守っていきましょう。1日目は、歯や骨を作るために必要なカルシウムがたくさん含まれているチーズを出しました。また、給食に毎日出ている牛乳もカルシウムが豊富です。しかし、カルシウムだけでは丈夫な歯や骨はつくれません。歯や骨の土台となる「たんぱく質」、カルシウムが行きわたるように調整する「マグネシウム」、カルシウムの吸収を高める「ビタミンD」など、カルシウム以外にも大切な栄養素がたくさんあります。いろいろな食材をバランスよく食べることで、効率よく栄養をとることができるので好き嫌いせず、残さず食べるように心がけましょう。

令和7年6月3日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- みそカツ

- おひたし

- 春雨スープ

今日は干ししいたけのお話をします。干ししいたけはその名の通り、生しいたけを干して乾燥させたものです。生しいたけにはカルシウムの吸収を良くするビタミンDが豊富に含まれていますが、干すことでさらに増加します。これは人間でも同じで、人間も紫外線に当たると体の中でビタミンDが作られます。また、グルタミン酸という、うま味成分が入っているので、今日の給食の春雨スープにいい出汁が出ていると思います。味わって食べましょう。

令和7年6月2日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 焼きしゅうまい

- 中華サラダ

- 麻婆豆腐

みなさんこんにちは。今日から6月のスタートです。6月は食育月間です。食べることについて見つめ直してみましょう。食育は難しいことではありません。きちんと朝、昼、夕3回べること、食事の準備を手伝うこと、楽しく食事をすること、どれも食育のひとつです。そして、食事を食べる前にきちんと「いただきます。」「ごちそうさま。」とあいさつすることも食育です。いただきますは、自然の恵みや命を「いただきます」という意味です。「ごちそうさま」とは食事ができるまでに、一生懸命、働いてくださった方へのありがとうの気持ちが込められています。感謝の気持ちを込めてしっかりあいさつができるといいですね。

令和7年5月30日(金曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグきのこデミソースがけ

- 野菜ソテー

- ポテトコンソメスープ

今日はじゃがいもの話です。じゃがいもは、炭水化物を多く含み、保存が出来ることから、主要な食糧として、世界各地で栽培されています。じゃがいもには、炭水化物だけでなく、ビタミンCが多く含まれています。ビタミンCは私たちの体の中では作ることができない栄養素なので、食べ物から十分な量をとらなければなりません。また、熱に弱いので新鮮な野菜や果物を食べる必要があります。ところが、じゃがいものビタミンCはでんぷんで守られているため、熱に強いという特徴があります。

今日はスープにじゃがいもが入っています。よく噛んで食べましょう。

令和7年5月29日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- タラの野菜あんかけ

- おかか和え

- なめこのみそ汁

今日はなめこの話です。なめこは、ぬめりで覆われたきのこで、そのなめらかな食感が特徴のきのこです。汁物に入れるだけで無く、茹でて和え物にしてもおいしく食べられます。日本だけでなく、ヨーロッパや北米など幅広く分布していますが、現在食用としているのは日本くらいだそうです。群馬県でも沼田地域などを中心としてたくさん栽培されています。おうちで食べるときは、日持ちがしないので、冷蔵庫に保管して早めに食べましょう。

令和7年5月28日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナーケチャップソースかけ

- 大根サラダ

- やきそば

今日は大根の話です。大根は、スープのうまみをよくすうので煮物や汁物の具材として人気です。11月から3月にかけてが旬の冬野菜として知られていますが、6月頃にかけて、北海道や青森など寒い地域で収穫される夏大根もあります。冬の大根が甘くて柔らかいので煮込み料理として人気なのに対し、夏大根は、歯ごたえがしっかりとしているのが特徴なので、炒め物やサラダにむいています。

今日は大根のサラダです。よく噛んで食べましょう。

令和7年5月27日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ししゃも磯辺フライ

- じゃがいものそぼろ煮

- 小松菜と厚揚げのみそ汁

今日はカミカミ献立ということで、しっかりよく噛んで食べられるように、ししゃもを出しました。よく噛むと、あごの発達だけでなく、胃腸の働きを助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて、最近は柔らかい食べ物が多くなり、噛む回数が減ったといわれています。

みなさんは普段何回かんでから飲み込んでいますか?理想は一口につき30回といわれています。ぜひ給食を食べながら数えてみてください。

令和7年5月26日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ハヤシライス

- 枝豆サラダ

- オレンジ

今日は枝豆の話です。枝豆は、大豆のさやが緑色の若いうちに枝ごと収穫したものです。日本では、江戸時代に大豆を枝豆として食べるようになりました。完熟した大豆には含まれないビタミンCや植物性のたんぱく質が多く含まれ、大豆と同じく「畑の肉」といわれます。群馬県でも、利根沼田地域を中心として枝豆がたくさん栽培されています。

今日は枝豆がたっぷり入った枝豆サラダです。よく噛んで食べましょう。

令和7年5月23日(金曜日)

- 米粉のレモンマフィン

- 牛乳

- ひき肉とトマトのスパゲッティ

- チーズサラダ

- 味付け小魚

今日はカルシウムのお話です。カルシウムは、丈夫な骨や歯を作るために大切な栄養素です。成長期の皆さんは、体がどんどん大きくなっていく時期なので、カルシウムが多い食品の他、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。給食に毎日出る牛乳は、カルシウムを多く含む食品の1つです。その他にも、牛乳から作られるチーズ、ヨーグルト、豆腐、骨ごと食べられる小魚やひじきやわかめなどの海藻がカルシウムを多く含む食品です。

今日はカルシウムたっぷりのチーズや小魚などが給食に登場しています。

令和7年5月22日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ほっけの塩焼き

- なめたけあえ

- 豚汁

今日は豚肉のお話です。豚肉は、タンパク質やビタミンB1が豊富に含まれています。ビタミンB1は、炭水化物をエネルギーにかえるときに欠かせない栄養素で疲労回復にの効果が期待できます。今日の豚汁のように豚肉と野菜を組み合わせて食べることで、野菜に含まれるビタミンCや食物繊維も補給することができます。よくかんでおいしくいただきましょう。

令和7年5月21日(水曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- 煮卵

- 小松菜とツナのサラダ

- みそラーメンスープ

今日は卵のお話です。卵は完全栄養食品と呼ばれ、ビタミンCと食物繊維以外の全ての栄養があります。消化も良いので昔から病気の人の食事に使われてきました。目玉焼きやゆで卵、茶わん蒸しや炒め物など様々な料理に使われます。皆さんご存じだとは思いますが、卵はニワトリが産みます。1羽のニワトリが1年間で産む卵の数はおよそ300個以上です。ほぼ毎日産みますが、1年半ほどで産まなくなります。大切な命をいただいているので、感謝していただきましょう。

令和7年5月20日(火曜日)

- さくらご飯

- 牛乳

- こぎつねご飯の具

- しらたき中華サラダ

- ぎょうざスープ

今日は食べる姿勢のお話です。みなさん、食事の時は正しい姿勢で食べていますか?ひじをついたり、足を組んだり、猫背になって食べている人はいませんか?また、授業中に猫背になりやすい人は食事中も猫背になっていることが多いので気をつけてください。良い姿勢で食べると、しっかり噛むことができ、消化吸収も良くなります。箸を持たない手でしっかりお椀を持って食べましょう。いい姿勢でおいしく食べましょう。

令和7年5月19日(月曜日)

【日本の味巡り~高知県~】

- ご飯

- 牛乳

- かつおカツ(ソース)

- ゆず風味サラダ

- にらと油揚げのみそ汁

今日は日本味巡りの高知県です。高知県は四国にあり、太平洋に面した自然豊かな県です。温暖な気候を生かした、野菜や果物の栽培が盛んです。かつおは、昔から日本人の食卓に登場してきました。4月から6月にかけて、水揚げされるかつおは「はつがつお」といい、さっぱりした味が特徴です。9月~11月にかけて水揚げされるかつおは、「戻りかつお」といい、秋の味として親しまれています。このようにかつおは1年に2回も旬がある魚です。かつおは、高知県の県魚です。

旬の味をおいしくいただきましょう。

令和7年5月16日(金曜日)

- バターロール

- 牛乳

- きのことツナの和風スパゲッティ

- 海藻サラダ

- チーズ

今日は海藻の話です。海藻の仲間にはこんぶやひじき、のり、てんぐさ、もずくなどがあります。

こんぶでだしをとったり、のりはおにぎりや佃煮などに使われます。もずくは、酢の物にして食べられ、ひじきは主に煮物で食べられています。

日本人は昔からたくさんの種類の海藻を調理して食べてきたました。海藻はカロリーが低い一方で、ミネラルや食物繊維などの栄養素も豊富に含まれる食材です。

今日はサラダに海藻がたっぷり入っています。海の恵みをおいしくいただきましょう。

令和7年5月15日(木曜日)

- ご飯

- ジョア

- 焼きしゅうまい

- もやしの塩中華サラダ

- マーボー豆腐

今日はマーボー豆腐のお話です。マーボー豆腐は、もともと中国の四川料理です。本場のマーボー豆腐は日本人が普段食べているものよりとても辛く、山椒がたっぷり入っているので舌がしびれるような辛さです。今日の給食のマーボー豆腐にも辛さのもととなるトウバンジャンが入っていますが、ほんの少しです。

ピリッと辛いマーボー豆腐をご飯と一緒に食べるとおいしいです。たくさん食べて午後の授業もがんばりましょう。

令和7年5月14日(水曜日)

- シュガー揚げパン

- 牛乳

- ツナサラダ

- マカロニ入りクリームシチュー

今日はツナのお話をします。ツナには主にキハダマグロやカツオが使われています。日本ではツナといえばマグロが使われることが多いですが、海外ではカツオもツナとしてひとくくりにされています。ツナは、たんぱく質豊富な食品で、サンドイッチやおにぎりの具、サラダなどいろいろな料理に使われています。日本では、ツナは油漬けにされていることが多かったのですが、近年では健康志向もあり、水煮や野菜スープで漬けたものや油をカットしたものも売られています。

令和7年5月13日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- いわしのみぞれ煮

- 鶏肉と大根の煮物

- 豆腐とわかめのみそ汁

今日はいわしのお話です。いわしは水揚げしてすぐに弱ってしまうことから漢字では「魚」へんに「弱い」と書きます。海の中ではおそってくる敵から身を守るために、群れを作って泳いでいます。漁師さんたちはこの群れを囲むようにしていわしを獲ります。漢字で弱いと書くいわしですが、カルシウムやミネラルがたくさん含まれていて、骨を強くしたり、頭の働きを活発にしてくれます。

今日は、大根おろしの入ったみぞれ煮です。おいしく食べて午後も元気にがんばりましょう。

令和7年5月12日(月曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ポークカレー

- 枝豆サラダ

- ミニぶどうゼリー

今日はポークカレーです。カレーは、18世紀インドからイギリスに伝わりました。インドにはカレー粉というものはなく、カレー粉はイギリスで作られました。インドのカレーは、いろいろなスパイスを組み合わせてカレーの味を作っています。日本にカレーが入ってきたのは明治時代で、1873年に西洋料理指南という本で紹介されたのが最初といわれています。カレーの材料になる玉ねぎ、じゃがいも、にんじんが日本でも北海道を中心に作られるようになり、国産のカレー粉が広まって今の形になりました。

令和7年5月9日(金曜日)

- ミルクパン

- 牛乳

- 白身魚フライ(ソース)

- 根菜のごまドレサラダ

- トマトスープ

今日は根菜のお話です。根菜は、土の中で育つ野菜をいいます。今日の根菜のサラダには、ごぼう、れんこんと、二つの根菜が入っています。他にも、にんじんやだいこんが根菜の仲間になります。根菜は土の中で育ちますが、根の部分を食べているとは限らず、れんこんは茎の部分を食べる野菜になります。根菜はお腹の調子を整える食物繊維を多く含みます。よく噛んで食べましょう。

令和7年5月8日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ビビンバの具(豚肉の甘辛煮)

- ナムル

- はるさめスープ

今日は衛生についてです。みなさんはどんなときに手を洗いますか?・・・外から帰ったとき、食事の前、トイレの後などではないでしょうか。給食センターの調理員さんは作業が替わるたびに手を洗います。たとえば、扱っている野菜の種類がかわるとき、仕上がった料理を配食するとき、お肉を触ったときなど、いろいろな場面で手を洗います。

みなさんも食事の前はしっかり石けんで手を洗いましょう。洗った後は、きれいなハンカチでふきましょう。

令和7年5月7日(水曜日)

- うどん

- 牛乳

- ちくわの香り揚げ

- あさづけ

- 油揚げときのこのうどん汁

今日は干ししいたけのお話をします。干ししいたけはその名の通り、生しいたけを干して乾燥させたものです。生しいたけにはカルシウムの吸収を良くするビタミンDが豊富に含まれていますが、干すことでさらに増加します。しいたけは、群馬県でもたくさん栽培されています。クヌギやナラ、樫などの木に生えていて日本では室町時代から食用として食べられていて、江戸時代には栽培されていたそうです。

しいたけは、グルタミン酸という、うま味成分が入っているので、今日の給食のうどん汁にいい出汁が出ていると思います。味わって食べましょう。

令和7年5月2日(金曜日)

- 食パン

- 牛乳

- ソースメンチカツ

- コールスローサラダ

- ウインナーと野菜のスープ

- いちごジャム

今日はキャベツのお話をします。一年中スーパーなどで売られているキャベツですが、季節によって3つの種類に分けられます。1つ目は、今まさにスーパーに出回っている「春キャベツ」で、葉の巻き方がゆるく、みずみずしく柔らかいのでサラダなど生で食べるのに向いています。2つ目は、11月から2月頃に多く出回る「冬キャベツ」で、何枚も重なった葉がしっかりと巻かれて、ずっしり重いのが特徴です。そして、春キャベツと冬キャベツの間に出回る「夏秋キャベツ」は「高原キャベツ」とも呼ばれ、群馬の嬬恋村などで多く作られています。今日は春キャベツたっぷりのコールスローサラダです。

令和7年5月1日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- メバルの塩麹焼き

- ごまあえ

- 若竹汁

- 柏餅

今日は一足早いですが、こどもの日の行事食です。こどもの日は「端午の節句」とも呼ばれ、男の子の健やかな成長をお祝いする日でもあります。鯉のぼりや五月人形を飾ったり、菖蒲という植物をお風呂に入れたりします。今日の給食ではかしわもちが出ていますが、かしわの葉は新しい芽がでないと古い葉が落ちないため、家系が途絶えないという縁起担ぎの意味があります。しっかり食べてぐんぐん成長しましょう。

令和7年4月30日(水曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- チキンナゲット

- こんにゃくサラダ

- ポークビーンズ

今日はたまねぎのお話です。たまねぎの白い部分は、実はたまねぎの葉っぱです。たまねぎが生まれたのは、イラン・パキスタンの山岳地帯で、とても乾燥している地域です。たまねぎは、重なり合うように丸くなり、自然の厳しさから身を守ってきたそうです。また、たまねぎを包丁で切ると涙が出ますね。これは、たまねぎの細胞の中にある「アリシン」という物質によるものです。涙を出にくくするためには、切る前に冷蔵庫で冷やすといいそうです。ぜひ試してみてください。

今日はポークビーンズにたまねぎをたっぷり使いました。おいしくいただきましょう。

令和7年4月28日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- みそカツ

- おひたし

- ワンタンスープ

今日はチンゲンサイのお話です。チンゲンサイの生まれは中国で、白菜と同じです。味や香りにクセがなく、炒め物、和え物、鍋物にと、いろいろな調理法に使える野菜です。また、肉や魚介類、きのこや豆製品など、どんな食材とも相性が良く、使いやすいことが特徴です。ビタミンAやビタミンC、カルシウム、鉄が多く含まれ、緑黄色野菜の仲間として栄養満点です。

今日はおひたしに使いました。きれいな緑色をしていると思います。おいしくいただきましょう。

令和7年4月25日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- 塩ラーメンスープ

- 揚げぎょうざ

- ナムル

今日は、なるとのお話しをします。なるとは、白い魚のすり身をのばし、この上に赤色をつけたすり身を重ねて、巻き込むように「巻きす」で巻いてゆでたものです。「なると巻き」は、江戸時代の料理の書物にも登場するほど歴史があり、現在は、静岡県の焼津市というところが一大産地です。昔は、2色の魚のすり身を巻きすで巻いて作ったそうです。

今日は、ラーメンスープになるとが入っています。おいしくいただきましょう。

令和7年4月24日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのねぎ塩焼き

- こんにゃくのおかか煮

- 麩とわかめのみそ汁

今日はわかめのお話です。わかめは、「海の中の野菜」ともいわれる、海藻の仲間です。海藻の仲間は他に、こんぶやひじき、のり、てんぐさ、もずくなどがあります。わかめは、海の中の岩に多く生えており、春から夏にかけてよくとれます。特に、温かい海水で、流れの速い場所ほど良いわかめがとれるといわれています。

今日は、みそ汁にわかめが入っています。海の恵みをおいしくいただきましょう。

令和7年4月23日(水曜日)

- ロールパン

- 牛乳

- オムレツデミソースかけ

- アスパラサラダ

- ミネストローネ

今日は、アスパラガスのお話です。アスパラガスには、緑色をした「グリーンアスパラガス」と、白い「ホワイトアスパラガス」があります。その違いは、太陽の光を浴びて育ったのがグリーン、土をかぶせて土の中で育てたものがホワイトになります。特有の風味や香りは、グリーンのほうが強く、春から6月くらいまでが旬の、おいしい季節になります。アスパラガスには、「アスパラギン酸」という、体を元気にしてくれる成分がたくさん含まれています。

今日は、サラダにアスパラガスを入れてみました。旬の野菜はおいしいだけでなく、栄養もたっぷり含んでいます。おいしくいただきましょう。

令和7年4月22日(火曜日)

【入園・入学・進級祝い献立】

- ご飯

- 牛乳

- 手作りから揚げ

- 春雨サラダ

- 桜かまぼこ入りすまし汁

- お祝いデザート(いちごゼリー)

今日は、きゅうりのお話しをします。きゅうりの約95パーセントは水分からできていますが、カリウムやビタミンなどが多く含まれています。特に、カリウムには体の中にたまっている余分な塩分を体の外に出してくれる働きがあり、むくみがやわらいだり、高血圧の予防に効果があるといわれています。

群馬県は、暖かな気候と日照時間に恵まれているため、きゅうりを栽培するのに最適で、たくさん生産されています。きゅうりは、全体に色が濃くて、触ると痛いほどトゲがあるものが新鮮な証拠です。今日もおいしい群馬県産のきゅうりをいただきましょう。

令和7年4月21日(月曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- チキンカレー

- わかめサラダ

- ヨーグルト

今日は、麦ご飯についてお話しします。今日のご飯は麦ご飯ですが、どれが麦か分かりますか。茶色い線が入っている粒がそうです。麦ご飯は、白米と比べて食物繊維が約4倍多く含まれています。食物繊維はおなかの調子を整える効果があります。また、ビタミンB₁も豊富に含まれており、疲労やストレスの軽減、集中力アップにつながります。これらの豊富な栄養素に加えて、白米よりも噛みごたえがあるので、自然と噛む回数が増え、歯とあごを強くしてくれます。

今日はみんな大好きなカレーです。チキンカレーと一緒に栄養満点の麦ご飯をたくさん食べて、午後も元気にがんばりましょう。

令和7年4月18日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- 五目うどん汁

- 野菜かき揚げ

- ごまあえ

今日は、かき揚げについてのお話をします。「かき揚げ」という名前は、いろいろな具材を「かきよせて、ひとまとめにする」ということから付いたといわれています。かき揚げに使う具材は何でもよく、野菜や魚介類など、さまざまなものが使われています。今日のかき揚げは、野菜がたくさん入ったかき揚げです。

うどん汁につけておいしくいただきましょう。

令和7年4月17日(木曜日)

- わかめご飯

- 牛乳

- 厚焼き玉子

- 切り干し大根の炒め煮

- じゃがいものみそ汁

今日は、じゃがいものお話をします。じゃがいもは、煮物やカレー、シチューなど色々な料理に使います。給食では主に「だんしゃく」という品種のじゃがいもを使います。だんしゃくいもは、ホクホクとした食感が特徴です。

じゃがバターやフライドポテトなどにするとおいしいじゃがいもですが、調理するとき気をつけてほしいことがあります。じゃがいもをしばらく置いておくと、芽が出てきます。この芽には「ソラニン」という毒が含まれることがあります。もちろん、毒といっても芽を取り除けば、体に害はありません。給食センターで使うじゃがいもも、調理員さんが一つ一つていねいに芽を取り除いています。

今日は、じゃがいものみそ汁です。おいしくいただきましょう。

令和7年4月16日(水曜日)

- ココアパン

- 牛乳

- スパゲッティナポリタン

- キャベツサラダ

- チーズ

今日は朝ごはんについてお話しします。みなさんは毎日朝ごはんをしっかり食べていますか?朝ごはんを食べることで、脳にエネルギーが届いて、頭がしっかり働くようになります。また、寝ている間は体温が下がっていますが、朝ごはんを食べることで体温もしっかり上がって、体が目覚めます。頭も体もすっきり目覚めることで、午前中の授業も集中して取り組むことができますよ。

新学期が始まって1週間ほど経ちました。少しずつ新しいクラスや生活に慣れてきたでしょうか。朝ごはんをしっかり食べて、新学期を元気に過ごしましょう。

今日は人気メニューのココアパンとナポリタンです。おいしくいただきましょう。

令和7年4月15日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのみそ煮

- あさづけ

- 鶏ごぼう汁

今日は、食事のあいさつについてお話しします。『いただきます』、『ごちそうさま』のあいさつには、食べ物や食事に関わる人への感謝の気持ちが込められています。

『いただきます』は、私たちが食べ物としていただく植物や動物の命に対して、感謝の気持ちを表すあいさつです。また、『ごちそうさま』の『ちそう(馳走)』というのは、走り回るという意味です。食事ができるまで、多くの人の働きや苦労をねぎらい、食事ができたことに改めて感謝する言葉です。

ふだん何気なく言っていることもあるかもしれませんが、今まで以上に心を込めてあいさつできるといいですね。残さず食べて、元気に『ごちそうさま』をしましょう。

令和7年4月14日(月曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ハヤシライス

- フルーツポンチ

今日は牛乳についてのお話です。給食には、ご飯の日も、パンの日も、ほぼ毎日牛乳が出ています。なぜ毎日牛乳が出ているの知っていますか?牛乳には、カルシウムがたくさん含まれていて、成長期のみなさんには欠かせない栄養素だからです。牛乳を1本飲むと、カルシウムが約230mgとれます。1日に必要なカルシウムは、小学生は600~700mg、中学生女子は800mg、中学生男子は1000mgです。しかし、牛乳だけで1日に必要なカルシウムを全て摂るのはとても大変です。そのため、小魚や小松菜、大豆製品、海藻類など、他のカルシウムが多く含まれている食品をうまく利用して、不足しないように意識していきましょう。

令和7年4月11日(金曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグトマトソースかけ

- コーンサラダ

- ABCスープ

今日は給食の盛り付けについてお話しします。給食当番の仕事で一番難しいのは、盛り付けをすることです。サラダやご飯は、はじめに全体を何等分かに分けて目安をつけておくと、上手に盛り付けることができます。スープやカレーなど、大食缶の汁物は、底の方から具をかき混ぜて、全体が均等になるように盛り付けましょう。今日のような水分を吸うマカロニが入っていたり、具のたくさん入った汁物は、最初は汁だけ、最後は具ばかりにならないように気をつけましょう。

今日は具だくさんのABCスープです。おいしくいただきましょう。

令和7年4月10日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ポークしゅうまい

- 肉じゃが

- 小松菜のみそ汁

今日は、食事中の姿勢についてお話しします。悪い姿勢で食べることは、見た目が悪いということだけでなく、自分の体の健康にも悪いことがあります。背中を丸めたり、ひじをついたりして食べていると、胃が押された状態になってしまいます。胃が押されたままだと、食べたものがうまく消化できずに、消化不良を起こしてしまうことがあります。そうすると、せっかくバランスよく食べても、うまく栄養が体のなかに取り入れられないことになってしまいます。よい姿勢で食べることは、マナーはもちろん、健康のためにも大切なことですね。新しい学年でも、よい姿勢を意識して食べるようにできるといいですね。

令和7年4月9日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ロングウインナー

- スラッピージョー

- コーンクリームスープ

今日はパンのお話です。パンの語源はスペイン語で『パン』、イタリア語で『パーネ』、英語で「一切れ」を意味する『ブレッド』、そしてドイツ語では『ブロート』といいます。英語で「仲間」や「集まり」意味の「カンパニー」は、元は「パンを分け合う仲間」という意味から、きているそうです。日本にも「同じ釜の飯を食う仲間」という表現があります。昔から人々は、食べ物を分け合い、助け合って、共に生きてきたということですね。

令和7年4月8日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- あじの磯辺フライ

- ごま塩昆布あえ

- 鶏肉と大根のスープ

みなさん、こんにちは。今日から給食が始まりましたね。給食時間の放送では、献立の紹介や食べ物の話、食事のマナーなど、食に関するいろいろな内容について、毎日少しずつお話をしていきたいと思います。また、給食の時間に給食センターの栄養士がクラスに訪問して、食生活や栄養についてのお話をさせていただくことがあります。しっかり聞いてもらえると嬉しいです。

さて今日は、「給食の準備」についてのお話をします。給食の時間になったら、当番の人は最初に手をよく洗い、エプロン、マスク、帽子などの身支度をしっかりしましょう。食器カゴや食缶は、重たかったり熱かったりするので、ふざけながら運ぶと危険です。みんなで協力して安全に運びましょう。当番以外の人は、自分の机の上やまわりをきれいにしましょう。食べる時間が短くならないように、みんなで協力し合って素早く準備をしてくださいね。

令和7年3月25日(火曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ポークカレー

- 大根サラダ

- チーズ

今日は、今年度最後の給食です。一年間、マナーを守って給食を食べることができましたか?

さて、この一口メモの放送を通して、給食の身支度や手洗いの仕方、箸の使い方、そして、いろいろな食べ物の紹介など、給食や食べ物に関わるたくさんの内容をお知らせしてきました。少しでもみなさんの知識となり、これからの生活に生かしてもらえるとうれしいです。

これから春休みが始まります。春休み中も、早寝・早起き・朝ごはんを心がけ、適度に体も動かして、新学期も元気にスタートさせましょう。

令和7年3月24日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- かぼちゃひき肉フライ

- おかかあえ

- 手作りすいとん

今日は給食センター手作りのすいとんです。すいとんは、群馬県の代表的な郷土料理の1つです。作り方は、小麦粉と水をまぜて、ひとかたまりになるまで、こねていきます。まとまったら野菜やお肉が入った汁の中に、1つずつちぎって入れていきます。手作りなので、すいとんの形や大きさにばらつきがありますが、おいしく食べてもらえるとうれしいです。また、すいとんはもちもちしているので、ゆっくりかんで食べましょう。

令和7年3月21日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- 塩ラーメンスープ

- 揚げぎょうざ

- 中華わかめサラダ

今日は給食の中でも人気の高い、ラーメンの登場です。家庭でラーメンを作るときにはインスタントラーメンを使うこともあると思います。お湯さえあれば誰にでも簡単にできる食事として私たちの生活にもすっかりとけこんでいます。実はこのインスタントラーメンは約70年前に日本で考え出されました。そして今では世界中で食べられています。こんなに手軽に食べられているラーメンですが、ラーメンだけではビタミンやたんぱく質が不足してしまいます。おうちで食べるときには必ず野菜や肉、卵と一緒に食べるようにしましょう。今日は塩ラーメンです。おいしく食べてもらえるとうれしいです。

令和7年3月19日(水曜日)

- バターロール

- 牛乳

- ひき肉とトマトのスパゲッティ

- ごまツナサラダ

- 味付け小魚

今日は「カミカミ献立」です。よく噛むとあごの発達だけでなく、胃腸の消化を助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて最近は柔らかい食べ物が多くなり、かむ回数が減ったと言われています。特に早食いの人は要注意です!みんなと競って食べたりしないようにしましょう。よくかむときのコツは、飲み込もうと思ってからあと5回かむことです。今日は普段よりも多くかむことを意識して、ゆっくりと食べてみましょう。

今日のカミカミ献立は、「味付け小魚」です。よくかんで食べましょう!

令和7年3月18日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ハンバーグデミソースかけ

- 春雨サラダ

- にらたまみそ汁

- お祝いデザート(いちごクレープ)※幼稚園・小学校のみ

【幼稚園・小学校】

今日は、いちごについてお話しします。いちごの歴史は古く、ヨーロッパやアジア一帯では、石器時代に野生のいちごが食べられていたそうです。日本には江戸時代に伝わり、気候や土地の状態に合わせて品種改良され、現在では日本中で栽培されています。栃木県の「とちおとめ」、福岡県の「あまおう」、群馬県産の「やよいひめ」などの品種が有名です。今日はいちご味のお祝いクレープです。

(みどり組・6年生)のみなさんにとって、(幼稚園・小学校)での給食はもうすぐ最後となります。残り少ない(幼稚園・小学校)での給食を、楽しみながら食べてもらえるとうれしいです。

【中学校】

今日はハンバーグのお話です。ハンバーグの始まりは、中央アジアの遊牧民が食べていたタルタルステーキだといわれています。馬の肉と細かくみじん切りにした玉ねぎを混ぜて、塩で味付けをしたもので、それがドイツのハンブルグに伝わり、一気に広がりました。日本には、明治時代に伝わって、一般的に食べられるようになったのは今から約75年ほど前の1950年代と言われています。今では、大人気メニューですね。

今日はハンバーグにデミソースをかけました。ご飯と一緒においしくいただきましょう。

令和7年3月17日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのねぎ塩焼き

- じゃがいものそぼろ煮

- わかめスープ

今日は「じゃがいも」のお話です。じゃがいもは、どんな土地でも育つ、強い植物です。特に寒い地方でよく育ち、日本では北海道で多く生産されています。じゃがいもには、体を動かす力や体温のもとになる「でんぷん」を多く含みます。ご飯やパンの代わりに、じゃがいもを主食にしている国もあります。また、野菜と同じように、からだの調子を整えるビタミンも多く含んでいます。

今日は、じゃがいものそぼろ煮です。しっかり食べて、かぜに負けない体をつくりましょう。

令和7年3月14日(金曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナーケチャップソースかけ

- コールスローサラダ

- ABCスープ

みなさんは、朝ご飯をしっかり食べていますか?朝ご飯は、体を目覚めさせるだけでなく、脳を目覚めさせる大切な役割があります。なかでも主食となる「ご飯」や「パン」などに多く含まれる炭水化物は、脳の主なエネルギー源になります。もし、普段朝ごはんを何も食べていないという人がいたら、まずは主食となるものを食べるようにしましょう。

そして、さらに体を元気にするためにも、主食だけでなく、肉や卵などを使ったメインのおかずとなる「主菜」、そして野菜を使ったおかずである「副菜」をそろえた、バランスのよい朝ごはんを目指せるといいですね。

令和7年3月13日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのみそだれかけ

- ごま塩昆布あえ

- 鶏肉と大根のスープ

今日は昆布の栄養についてお話しします。昆布はだしに使われたり、そのまま煮物になったり、佃煮になったりと、使われ方はいろいろです。昆布にはグルタミン酸といううま味成分が含まれているため、おいしい出汁がとれたり、今日の和え物にもひと味うま味を足してくれます。また、日本でとれる昆布の90%以上は北海道産のもので、昆布の種類も、日高昆布・利尻昆布・羅臼昆布と、北海道の地名が入ったものが多いです。

今日は塩昆布が入った和え物です。昆布のうま味を味わいながら食べてください。

令和7年3月12日(水曜日)

- 黒パン

- ジョア

- オムレツトマトソースかけ

- コーンサラダ

- かぼちゃのポタージュ

みなさん、こんにちは。今日は食事を食べた後のあいさつ「ごちそうさま」についてお話します。皆さんの前にある食事には、材料を育てたり、獲ったり、集めたり、運んだり、料理をしたりと様々な人が関わって出来ています。その料理が出来上がるまでに関わったすべての人に、ありがとうございましたという気持ちが「ごちそうさま」という言葉には含まれています。

恥ずかしい、面倒くさいと思わずに、最後に『ごちそうさま』と言える心をもてるといいですね。今日の給食も八百屋さんやお肉屋さんなどが給食センターに届けてくれた食材をたくさん使っています。調理員さんもみなさんの健康を願って、おいしく作ってくれたので残さずいただきましょう。

令和7年3月11日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 手作りから揚げ

- おひたし

- 梅かまぼこ入りすまし汁

- お祝いデザート(いちごクレープ)※中学校のみ

【幼稚園・小学校】

今日は魚から作られる練り製品のお話をします。魚肉の練り製品というと、ちくわをはじめ、かまぼこ、はんぺん、なると、さつま揚げなどがあります。どれも作り方としては、魚のすり身に塩を加えてすりつぶして、これを加熱することで弾力のある練り製品ができあがります。味付けや火の通し方、形などによって、いろいろな練り製品へと変わっていきます。練り製品の原料となる魚は、「すけそうたら」が特に多く、その他には「いとよりだい」、「たちうお」など様々な魚が使われています。

今日はすまし汁に梅の形をしたかまぼこを入れました。見た目も華やかになっています。おいしくいただきましょう。

【中学校】

今日は、いちごについてお話しします。いちごの歴史は古く、ヨーロッパやアジア一帯では、石器時代に野生のいちごが食べられていたそうです。日本には江戸時代に伝わり、気候や土地の状態に合わせて品種改良され、現在では日本中で栽培されています。栃木県の「とちおとめ」、福岡県の「あまおう」、群馬県産の「やよいひめ」などの品種が有名です。今日はいちご味のお祝いクレープです。

3年生のみなさんにとって、榛東村での給食は明日が最後となります。教室のみんなとの最後の給食を、楽しい思い出の1つとして、卒業後も覚えていてもらえるとうれしいです。

令和7年3月10日(月曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- チキンカレー

- 海藻サラダ

- オレンジ

今日は麦ご飯についてお話します。今日のご飯は麦ご飯ですが、どれが麦かわかりますか?茶色い線の入っている粒がそうです。麦には食物繊維が多く含まれています。食物繊維は、体の中のいらないものを体の外へ出し、おなかの調子を整える働きがあります。江戸幕府を開いた徳川家康は、体のことを考えて、麦ご飯を食べていたと言われています。長生きしたのは、もしかしたら麦ご飯のおかげかもしれませんね。

お米と麦の食感の違いを感じながら、よく噛んで味わって食べましょう。

令和7年3月7日(金曜日)

- きなこ揚げパン

- 牛乳

- マカロニ入りウインナーとトマトのスープ

- チーズサラダ

みなさん、こんにちは。今日は揚げパンに使われている「きなこ」のお話をします。きなこは大豆を炒ってすりつぶし、粉にしたものです。粉にすることで消化がよく、たんぱく質や食物繊維もしっかりとることができます。

今日は給食センターで、調理員さんが一生懸命パンを油で揚げて、砂糖ときなこを混ぜたものを優しくパンにまぶしてくれました。まわりにきなこを落とさないように気をつけながら、上手に食べましょう。

令和7年3月6日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 五目ご飯の具

- お花の豆腐ハンバーグ

- まいたけ入りすまし汁

今日はきのこをふんだんに使った献立です。群馬県はしいたけやしめじ、まいたけなど、きのこの生産者さんが多いです。今回は、みなさんに群馬県でとれたきのこの魅力とおいしさを知ってほしいということで、群馬県きのこ振興協議会という団体から、県内でとれたまいたけと、榛東村でとれたしめじを無償で提供していただきました。

今日の給食ではハンバーグにしめじ、すまし汁にまいたけをたっぷり使用しました。きのこが苦手という人もいるかもしれませんが、ぜひ一口食べてみてください。きのこのおいしさに気づくかもしれませんよ。

令和7年3月5日(水曜日)

- ロールパン

- 牛乳

- 野菜入り肉団子

- 野菜ソテーカレー味

- 白菜とベーコンのスープ

今日は白菜のお話をします。白菜の薄い緑色をした大きな葉っぱは、まわりが縮れて、それぞれの葉っぱが重なっていきます。そして、大きくなるにつれて白い部分が大きく伸びるので、「白菜」と呼ばれるようになったそうです。白菜のおいしい季節は冬で、寒い日に霜があたると葉っぱが柔らかくなり、甘みが増します。

今日は白菜とベーコンのスープです。おいしくいただきましょう。

令和7年3月4日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- あじフライ(ソース)

- のり酢あえ

- えのきと大根のみそ汁

今日は「ねぎ」のお話です。ねぎは今から1300年前、奈良時代に中国から日本に伝わりました。欧米ではほとんど作られておらず、東洋を代表する野菜の1つです。全国にたくさん種類があるねぎですが、大きく分けると2つに分けられます。1つは白い部分が長く「根深ねぎ」と言われる「白ねぎ」で、長ねぎと言えばこちらを指しています。もう1つは「青ねぎ」で、緑色の葉が長く「葉ねぎ」とも呼ばれています。ねぎの白い部分にはビタミンCが、緑色の部分にはカロテンやカルシウムなどの栄養がたくさん入っています。ねぎは寒い冬にやわらかく、甘くなるおいしい野菜で、鍋料理やみそ汁、薬味などいろいろな料理に使われています。

今日はみそ汁の中に「根深ねぎ」を使いました。おいしくいただきましょう。

令和7年3月3日(月曜日)

- うどん

- 牛乳

- きのこ肉うどん汁

- 焼きまんじゅう榛東ねぎみそだれ

- ごまあえ

- ひなあられ

今日は群馬県の郷土料理である、焼きまんじゅうです。今日の焼きまんじゅうは、榛東中学校の3年2組のみなさんが考えた、オリジナルレシピで作られたものです。3年2組のみなさんからコメントをいただいたので、聞いて下さい。

『みなさん、こんにちは。3年2組のイベント班です。今日は、私たちの総合の活動のなかで製作した、オリジナル焼きまんじゅうのレシピの1つである「ねぎみそ」を、給食センターのみなさんに再現していただきました。香ばしいねぎの香りと、濃厚なみそとの相性が抜群な一品です。3年2組の活動の成果を少しでも感じていただければうれしいです。ぜひ味わって食べてください!』

給食では、榛東村で作られているねぎと八州高原みそを使ってみました。

3年2組のみなさんのアイデアと、榛東村のおいしさがつまった焼きまんじゅうです。味わっていただきましょう。

令和7年2月28日(金曜日)

- 米粉のメープルマフィン

- 牛乳

- スパゲッティナポリタン

- ビーンズサラダ

- チーズ

今日はナポリタンのお話です。ナポリタンは、横浜にあるホテルの料理長が当時アメリカ軍の人が食べていた、ゆでたスパゲッティにケチャップを和えた料理を、日本人の好みに合うように作ったもので、本場イタリアにはない日本独自の料理です。また、地域によっては「イタリアン」とも呼ばれているそうです。

給食のナポリタンは、ケチャップだけでなく、トマトピューレや中濃ソースなどの調味料も使っています。しっかり食べて、午後の授業もがんばりましょう。

令和7年2月27日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 春巻き

- みそだれ焼き肉

- わかめスープ

みなさん、こんにちは。今日は豚肉のお話です。

豚肉には、たんぱく質やビタミンB1が豊富です。ビタミンB1は、炭水化物をエネルギーに変えるときに欠かせない栄養素で、疲労回復に役立ちます。また、豚肉と野菜を組み合わせて食べると、野菜に含まれるビタミンCの働きで、肌の健康を保ってくれます。さらに、色の濃い野菜と組み合わせると、豚肉のたんぱく質、ビタミンB1、そして色の濃い野菜のβカロテンで免疫力を増やす効果が期待されます。

今日は豚肉を使ったみそだれ焼き肉です。ご飯と一緒においしくいただきましょう。

令和7年2月26日(水曜日)

- コッペパン (幼稚園のみ背割り)

- 牛乳

- オムレツデミソースかけ

- コーンサラダ

- トマトスープ

- チョコレートクリーム

今日はとうもろこしのお話です。とうもろこしは、米や麦と同じと同じイネ科の植物で『世界三大穀物』の1つと数えられています。世界中でたくさんの品種が育てられており、それぞれの特徴を生かして加工されていいます。日本で栽培されているのは、野菜として食べられるスイートコーンという品種がほとんどで、北海道が全国一の産地です。スイートコーンは、収穫してから時間がたつと、糖分が半減し、甘みが減るので、収穫してからできるだけ早く食べるとよいとされています。

今日はコーンサラダです。残さず食べて元気に過ごしましょう。

令和7年2月25日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- みそカツ

- あさづけ

- 野菜卵スープ

今日は、卵のお話をします。卵は、SサイズからLLサイズと、いろいろな大きさの卵が売られていますね。卵はサイズによって「卵白と卵黄の比率」が違います。一番卵黄の割合が高いのはMサイズで、目玉焼きやゆで卵など、黄身のおいしさやホクホク感を楽しみたい時におすすめです。また、Lサイズは卵白と卵黄のバランスがよく、玉子焼きや親子丼など、卵白と卵黄それぞれの風味を楽しみたいときにおすすめです。なお、SサイズやLサイズは他のサイズに比べて卵白の比率が高いので、茶碗蒸しやプリン、ケーキなど、食感の柔らかさや生地のフワフワ感を生かしたい時におすすめです。もしお家に違うサイズの卵があったら、割ったときに比べてみるとおもしろいですね。

今日はスープに卵を使いました。おいしくいただきましょう。

令和7年2月21日(金曜日)

- ナン

- ジョア

- キーマカレー

- コールスローサラダ

- オレンジ

今日は「カレー」のお話です。インドでは、スパイスをたくさん使って、肉や野菜などを炒めて煮る料理のことを、全てカレーと呼びます。日本のカレーは肉、じゃがいも、たまねぎ、にんじんが主な具ですが、インドでは、羊の肉や豆、ほうれん草など様々な食品を使ったカレーがあります。インドは広い国なので、地域によって食文化が異なり、北インドではナンやチャパティといったパンを、南インドではお米を主食にしてカレーを食べているそうです。

今日はキーマカレーです。ナンに付けておいしく食べましょう。

令和7年2月20日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- タラの甘酢あんかけ

- 切り干し大根の炒め煮

- 白菜と油揚げのみそ汁

今日は「タラ」というお魚についてお話しします。タラは全長1mほどの少し大きな魚で、たんぱく質を多く含んでいますが、脂質やカロリーは低く、健康的な食材です。タラは、えさをたくさん食べる魚で、このことから「たらふく食べる」という言葉が生まれたともいわれています。また、タラは捨てる部分がないほど様々な料理に使われ、魚のアラは汁物に、内臓はチャンジャや白子として食べられています。

今日は揚げたタラに野菜の甘酢あんかけをたっぷりかけました。ご飯と一緒においしくいただきましょう。

令和7年2月19日(水曜日)

- うどん

- 牛乳

- なめこうどん汁

- 野菜かき揚げ

- ごまあえ

今日は、しょうゆについてお話しします。しょうゆは、だしやみそと並んで、日本では料理の味付けに欠かせない調味料です。しょうゆには、濃口しょうゆ・うす口しょうゆ・たまりしょうゆなどの種類があり、料理によって使い分けられます。また、しょうゆは味付けに使うほかに、料理に色やツヤ・香りをつけたり、臭みを消したりと、色々な役割があります。

今日は、うどん汁とごまあえにしょうゆが使われています。おいしくいただきましょう。

令和7年2月18日(火曜日)

- わかめご飯

- 牛乳

- 厚焼き玉子

- おひたし

- 豚汁

今日は、箸の使い方についてお話です。みなさんは、間違った箸の使い方をしていませんか?間違った箸の使い方にはそれぞれ名前があるので、いくつか紹介したいと思います。

まずは、箸を口に入れてしゃぶることを「ねぶり箸」と呼びます。また、どれを食べようか迷って皿の上で箸を動かすことを「まよい箸」、食べ物を箸で刺して食べることを「さし箸」、箸を使って自分の近くに食器を寄せることを「よせ箸」といいます。これらは全て、食事のマナー違反で、してはいけない箸の使い方です。食事をするときは、箸のマナーにも気をつけて楽しい時間にしましょう。

【お箸の使い方については、2月の「給食だより」でも記事にしてますのでご覧ください】

令和7年2月17日(月曜日)

- さくらご飯

- 牛乳

- こぎつねご飯の具

- 春雨サラダ

- ワンタンスープ

今日は手洗いについてお話しします。冬は、空気が乾燥していて、病気の原因となるウイルスの活動が活発になり、かぜやインフルエンザ、ノロウイルスなどが流行りやすくなります。ウイルスは、手から食べ物に付いたり、手で目や鼻の粘膜をこすることで、体の中に入ってきてしまいます。それを防ぐには、食事の前や外から帰ってきたとき、そしてトイレの後には、せっけんを使って手のすみずみまでしっかり洗いましょう。

手洗いは一見、地味なようですが、感染症の予防にはとても効果的な方法です。手洗いをしっかりして寒い冬を元気に乗り越えましょう。

令和7年2月14日(金曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- 手作りグラタン

- もやしとわかめのサラダ

- ABCスープ

今日は、センターで手作りしたグラタンが出ています。給食センターでの作り方は、まず、食べやすい大きさに切ったじゃがいもやウインナー、チーズなどの具材を大きなボールの中で混ぜてから、グラタンカップに均等に入れます。次に、別の鍋でホワイトソースを作り、カップに流し入れ、オーブンで焼けば完成です。

約1,400個のグラタンを1つ1つ作るのはとても大変ですが、調理員さんたちが心を込めて作りました。感謝の気持ちを忘れずに、おいしくいただきましょう。

令和7年2月13日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 揚げしゅうまい

- 肉じゃが

- 小松菜のみそ汁

今日は『にんじん』のクイズを出したいと思います。にんじんの『にん』を漢字で書くと、『人』とかきます。なぜでしょう。3つの中から選んでください。

(1)『人』のほほの色に似ているから。

(2)ねっこが『人』という漢字の形に似ていたから

(3)『人』の体によい栄養があるから

答えは(2)です。昔、中国で名付けられましたが、日本に伝えられた『にんじん』ではなく、薬に使われている『朝鮮人参』が由来だそうです。

今日は肉じゃがに『にんじん』が入っています。にんじんが苦手な子もいるかもしれませんが、しっかり煮て、味が染みているので、食べやすいと思います。まずは一口からチャレンジして、食べられるようにしていきましょう。

・・・人??

・・・人??

令和7年2月12日(水曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- みそバターコーンラーメンスープ

- 煮卵

- こんにゃくサラダ

今日は2回目の登場の「みそバターコーンラーメン」です。みそバターコーンラーメンは、北海道の札幌で作られたのがはじまりといわれています。北海道はみそラーメンが有名です。そこで、北海道の寒い環境でラーメンが冷めるのを防ぐためにバターをスープの表面に浮かべ、北海道名産のとうもろこしをトッピングして、「みそバターコーンラーメン」ができたそうです。

給食も冷めないうちに、あつあつで食べてください。そして、盛り付けるときは、バターが全体に混ざるように、しっかりかき混ぜてから盛るようにしてください。

令和7年2月10日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- かぼちゃひき肉フライ

- ナムル

- こしね汁

今日は「こしね汁」についてお話しします。こしね汁は富岡市の郷土料理で、こんにゃく・しいたけ・ねぎが入っているのが特徴です。富岡市は世界遺産の富岡製糸場でも知られているように、養蚕が盛んな地域でしたが、時代とともに絹製品の消費が少なくなってしまい、農業が盛んになりました。その中でもこんにゃく・しいたけ・ねぎが多く栽培されるようになり、こしね汁が作られるようになりました。

野菜がたっぷりで、栄養満点のこしね汁を食べて、午後も元気にがんばりましょう。

令和7年2月7日(金曜日)

- ロールパン

- ジョア

- グリルチキン

- れんこん入り根菜サラダ

- ミネストローネ

今日は「カミカミ献立」です。よく噛むとあごの発達だけでなく、胃腸の消化を助けたり、脳の発達を促したりします。昔と比べて最近は柔らかい食べ物が多くなり、噛む回数が減ったと言われています。特に早食いの人は要注意です!みんなと競って食べたりしないようにしましょう。

よく噛むときのコツは、飲み込もうと思ってからあと5回噛むことです。今日は普段よりも多く噛むことを意識して、ゆっくりと食べてみましょう。

今日のカミカミ献立は、「れんこん入り根菜サラダ」です。歯ごたえのある、れんこんとごぼうが入っています。よく噛んで食べましょう!

令和7年2月6日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのみそ煮

- カリカリ梅あえ

- 鶏ごぼう汁

みなさん、こんにちは。今日は、野菜のお話です。

野菜には、生きていくために欠かせないビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。私たちが健康に過ごすためには、小学生で300g、中学生で350g以上の野菜を1日に食べる必要があります。それは、ゆで野菜だと片手に1杯を3回、生野菜なら両手に1杯を3回がだいたいの目安です。

給食を残さず食べるようにして、また、家の食事でも野菜を意識して食べるようにできるといいですね。

令和7年2月5日(水曜日)

- ココア揚げパン

- 牛乳

- ツナサラダ

- マカロニ入りクリームシチュー

今日は「パンの材料と役割」についてお話しします。パンの材料は小麦粉、水、砂糖、塩、イーストが基本です。小麦粉は水と一緒にこねることによって、粘りや弾力のある生地になります。イーストは、こねた生地を発酵させて膨らませる働きがあります。砂糖は、この発酵を早め、塩は逆に発酵を抑えてほどよい膨らみを作るために加えます。この他に、パンにはクロワッサンやフランスパン、メロンパンなど多くの種類がありますが、必要に応じてバターや卵、乳製品などを使うことで、食感の違うパンを作ることができます。

今日はコッペパンを揚げた、ココア揚げパンです。こぼさないように上手に食べましょう。

令和7年2月4日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ハンバーグ和風おろしソースかけ

- キムチあえ

- じゃがいものみそ汁

今日は、大根のお話です。大根は、食べる場所によって味が違うことを知っていますか?葉っぱに近いほうが甘みがあり、サラダや大根おろしに向いています。逆に、先端に近いほど辛みが強くなっていくので、煮物や漬け物にしたり、切り干し大根にしたりして、好みで使い分けるとよいです。また、かぜの予防に効果のあるビタミンCや、胃腸をととのえてくれる「アミラーゼ」という成分が含まれています。

今日は、ハンバーグソースに大根おろしをたっぷり使いました。冬の今が一番おいしい季節です。旬の味を楽しみましょう。

令和7年2月3日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ビーンズハヤシライス

- フルーツポンチ

今日は大豆の種類についてのお話をします。豆の歴史を古く、数千年も昔から世界中でよく食べられてます。たんぱく質をはじめ、いろいろな栄養素をバランスよく豊富に含まれているうえに、栽培しやすく、日持ちもするので世界中に広まっていったのだと考えられます。近年では、たんぱく質だけでなく、食物繊維やイソフラボンなどの成分にも注目が集まっています。

今日のハヤシライスには大豆が入っています。ハヤシライスの具としてはめずらしいかもしれませんが、しっかり煮込んで柔らかくなっているので、味わって食べてみてください。

令和7年1月31日(金曜日)

- ミルクパン

- ジョア

- オムレツデミソースかけ

- 寒天サラダ

- 白菜のクリーム煮

今日は、寒天のお話しをします。みなさんは、寒天は何からできているか知っていますか?

実は、「天草」と呼ばれる海藻からできています。天草と呼ばれる海藻を、煮溶かして箱などに流し入れて固めたものを「ところてん」といいます。スーパーなどで売られているところてんは、すでに細長く切られていると思いますが、寒天に加工する場合は、細くする前の棒状のものを凍らせて、それを溶かして、さらに乾燥させることで寒天が出来上がります。この工程を自然な条件のもとでできる、長野県の諏訪地方という場所が主な産地になっています。

今日は、サラダに寒天でできた麺が入っています。プチプチとした食感があるので、よく噛んで味わってみてください。

令和7年1月30日(木曜日)

- ご飯 (榛東村のお米)

- 牛乳

- 榛東豚丼の具

- キャベツのごま昆布あえ

- 冬野菜のみそ汁

今日は、全国学校給食週間の最終日で、2回目の榛東づくしの日です。今日の榛東村の食材は、お米や大根、にんじん、豚肉、長ねぎ、白菜、里芋、しめじ、キャベツ、そして、みそ汁に使ったおみそです。よく味わって食べましょう。

今日の給食のように、身近なところで生産されたものを食べることを「地産地消」といいます。地元でとれた農産物は新鮮で、おいしく、栄養も豊富です。農作物をトラックで遠くまで運ぶ必要がないため、環境にも優しいです。また、地元のものを食べるということは、農家の方への応援にもなります。スーパーへ買い物に行くときは、地元の農産物を探してみましょう。今日の給食の食材は、村の農家のみなさんが時間と手間をかけて、一生懸命に作ったものです。感謝していただきましょう。

令和7年1月29日(水曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- ちゃんぽん麺のスープ

- 揚げぎょうざ

- 大根サラダ

今日は、全国学校給食週間の4日目です。今日のテーマは、日本の味巡りということで、長崎県の「ちゃんぽん」にしました。ちゃんぽんは、長崎県長崎市の生まれで、中国の福建料理をもとにしています。明治時代に、長崎市で今も営業している「四海樓」という店の店主が、当時日本に訪れていた大勢の中国人 留学生に、安くて栄養のある食事を食べさせるために考えられた、とされています。長崎ちゃんぽんは、全国的に知られたご当地料理で、太い麺と具材の多さが特徴です。おいしくいただきましょう。

令和7年1月28日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 鶏の照り焼き

- こんにゃくのおかか煮

- まいたけのすまし汁

今日は、全国学校給食週間の3日目です。今日は、身近な地域で作られている食材を使った献立ということで、10月にも登場した、渋川市の子持地区でとれたこんにゃく芋を使った「こんにゃく」と、吉岡町にある群馬まいたけセンターでとれた「まいたけ」を使ったメニューです。こんにゃくをたっぷり使ったおかか煮と、まいたけのうま味が出たすまし汁のお味はいかがでしょうか?おいしくいただきましょう。

令和7年1月27日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さけの塩焼き

- たくあんあえ

- 豚汁

今日は、全国学校給食週間の2日目です。今日のテーマは給食開始当時の献立ということで、日本で最初に給食が始まった頃の献立を再現しました。日本で最初に給食が始まったのは、山形県にあるお寺で、明治22年のことでした。貧しくてお弁当を持ってくることのできない子どもたちのために、お寺で「おにぎり・焼き魚・漬け物」を出したのが給食の始まりといわれています。今と比べると質素な給食でしたが、当時の子どもたちはみんな大喜びで食べていたそうです。

昔と違って、今はいろいろな料理が給食に出てきます。これらは、みなさんの健康や成長のために栄養のバランスを考えられていたり、日本で昔から伝わる郷土料理などの食文化を伝えるために出されていたりします。給食には、たくさんの想いや願いが込められています。そんな思いを感じながら食べてもらえるとうれしいです。

令和7年1月24日(金曜日)

- こめっこぱん

- 牛乳

- おっきりこみ

- 上州きんぴら

- ゆず風味サラダ

今日から30日までは、全国学校給食週間です。毎日食べている給食ですが、学校給食の歴史や役割について、みなさんに改めて知ってもらって、関心を高めてもらうために行われる毎年の恒例行事です。この一週間は、毎日テーマを決めていろいろな献立を出していきたいと考えています。

さて、今日の献立のテーマは、「群馬県の郷土料理」です。郷土料理というのは、その土地で昔から食べられている料理のことで、群馬県の郷土料理の代表といえば「おっきりこみ」です。おっきりこみの麺は、一般的なうどんと違い、塩を使わずに打ちます。また、麺を別ゆでせず、生のまま、旬の野菜やきのこなどと一緒に煮込みます。そうすることで、打ち粉が汁に溶け込み、とろみがつきます。寒い冬でも温まる、栄養満点な料理として、昔からよく食べられてきました。こめっこパンやきんぴらとともに、おいしくいただきましょう。

令和7年1月23日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- メンチカツ(ソース)

- 野菜炒め

- かきたま汁

今日は、小松菜のお話です。小松菜は東京の小松川地区で作られたことから、この名前がつきました。江戸時代の八代将軍「徳川吉宗」が鷹狩りに出かけた際に青菜を入れたすまし汁が献上され、将軍はその味のよい青菜をとても気に入り「小松菜」と名付けたともいわれています。

小松菜はほうれん草の陰に隠れがちの野菜ですが、実はとても栄養豊富です。緑黄色野菜のなかでもビタミンAやビタミンC、カルシウム、鉄などがとても豊富で、とくにカルシウムはほうれん草の3倍も多く含まれています。今日は、かきたま汁に入っています。

令和7年1月22日(水曜日)

- 丸パン横切り

- 牛乳

- ハンバーグトマトソースかけ

- こんにゃくサラダ

- コーンクリームスープ

今日は、パンのお話です。今からはるか昔の8千年から6千年前の古代メソポタミアでは、小麦粉を水でこねて、焼いただけのものが食べられていました。これがパンの原形と言われています。その後、古代エジプトで生地を一晩置いて焼いたことで、空気中のイーストが生地を発酵させ、ふっくらしたパンになりました。日本にパンが伝わったのは戦国時代で、キリスト教や鉄砲とともに伝わりました。幕末になると、兵隊の非常食としても食べられていたそうです。今では、様々なパンが作られるようになり、身近なものになりましたね。

今日は、丸パンです。横に切れ目が入っているので、ハンバーグをはさんでいただきましょう。

令和7年1月21日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 白身魚のきのこあんかけ

- 切り干し大根の中華あえ

- 厚揚げと小松菜のみそ汁

今日は、白身魚の「タラ」のお話しをします。タラは、日本だけでなくヨーロッパやアメリカなどでも広く食べられています。日本では、北海道や東北沿岸に多く生息しています。タラはとても大食いで、タコやエビ、カニなど何でも食べるそうで、「たらふく食べる」という言葉の由来は、タラからきているそうです。

タラは、12月から2月の今がまさに旬です。脂肪が少なく、クセがなく食べやすい魚で、鍋物や煮付け、フライやムニエルなど、和食にも洋食にも合います。今日は、油で揚げて、甘酢あんをかけました。旬の味をおいしくいただきましょう。

令和7年1月20日(月曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- チキンカレー

- 海藻サラダ

- みかん

今日はみかんのお話しをします。みなさんは、おいしいみかんの見分け方を知っていますか?選ぶポイントは、色が濃くて、皮の張りがよいものです。また、皮のブツブツがはっきりしていて、重みのあるものを選びましょう。また、小さめで皮が薄くてやわらかい物のほうが、甘いといわれます。

今日のみかんはどうですか?おかずを食べた後のフルーツは、さっぱりしていておいしいですね。今日もしっかり食べて、元気に過ごしましょう。

令和7年1月17日(金曜日)

- うどん

- 牛乳

- きつねうどん汁

- ちくわのいそべ揚げ

- ごまあえ

今日は、ほうれん草のお話しをします。ほうれん草は、緑黄色野菜の代表で、ビタミン類や鉄分、カルシウムなどを豊富に含みます。もともと「西洋種」と「東洋種」の2種類あり、東洋種のほうが日本で昔から栽培されています。また、その2つを掛け合わせた「交配種」もあり、こちらはどちらの良さも持っていて、アクが少なくて食べやすくなっています。

冬の今が旬で、今日のごまあえには榛東村でとれたほうれん草を使っています。地元の旬の味を、おいしくいただきましょう。

令和7年1月16日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 厚焼き玉子

- 鶏肉と大根の煮物

- じゃがいもと玉ねぎのみそ汁

- おかかふりかけ

今日は、卵のお話をします。卵は、SサイズからLLサイズと、いろいろな大きさの卵が売られていますね。卵はサイズによって「卵白と卵黄の比率」が違います。一番卵黄の割合が高いのはMサイズで、目玉焼きやゆで卵など、黄身のおいしさやホクホク感を楽しみたい時におすすめです。また、Lサイズは卵白と卵黄のバランスがよく、玉子焼きや親子丼など、卵白と卵黄それぞれの風味を楽しみたいときにおすすめです。なお、SサイズやLサイズは他のサイズに比べて卵白の比率が高いので、茶碗蒸しやプリン、ケーキなど、食感の柔らかさや生地のフワフワ感を生かしたい時におすすめです。もしお家に違うサイズの卵があったら、割ったときに比べてみるとおもしろいですね。

令和7年1月15日(水曜日)

- 食パン

- 牛乳

- ソースチキンカツ

- ツナサラダ

- 野菜コンソメスープ

- いちごジャム

今日は、白菜についてお話しします。白菜は、「中国のキャベツ」と呼ばれるように、中国生まれの野菜です。日本人が中国で白菜を食べて、その味を気に入り、日本に種を持ち帰ったのが始まりです。日本の風土に合うよう、品種改良が行われ、家庭で食べれるようになったのは、大正時代になってからです。

白菜は、気温が寒くなると、葉っぱが凍らないように、糖分を蓄えます。そのような働きにより、白菜が甘くなります。今日はコンソメスープに白菜を使いました。寒さに耐えて、甘く育った白菜をおいしくいただきましょう。

令和7年1月14日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 焼きしゅうまい

- 中華わかめサラダ

- マーボー豆腐

今日は、もやしのお話です。もやしの主な種類には、「緑豆もやし」「ブラックマッペもやし」「大豆もやし」などがあります。私たちが普段「もやし」と呼んで、スーパーなどで一番多く売られているのは「緑豆もやし」のことで、その近くに少し売られている、豆のついたもやしが「大豆もやし」です。

もやしの見た目はひょろひょろしていて、弱いイメージがありますが、豆が芽生えたものであり、生命力を蓄えた力強い野菜です。豆が発芽した野菜なので、もともとは良質なたんぱく質を含んでいます。今日は、サラダの中にもやしを入れました。しっかり食べて、午後も元気に過ごしましょう。

令和7年1月10日(金曜日)

- 黒糖きな粉揚げパン

- 牛乳

- ブロッコリーサラダ

- ペンネ入りウインナーとトマトのスープ

今日は、ブロッコリーのお話です。ブロッコリーは、花野菜の一つです。黄色の花が咲く前の、きれいな緑色のつぼみを食べます。ブロッコリーはビタミンCがとても多く、カロテンや鉄分、食物繊維の豊富な緑黄色野菜です。サラダや炒め物、シチューやグラタンなど、料理の彩りにも活躍する野菜です。

今日は、サラダにブロッコリーを使いました。今が旬のブロッコリーは、甘みが増して、とてもおいしいです。味わっていただきましょう。

令和7年1月9日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- ビビンバの具

- ナムル

- 豆乳みそスープ

今日は、豆乳のお話しをします。豆乳は、豆腐を作るときにできる「おから」をのぞいた後の液体のことです。豆乳には、「無調整豆乳」「調製豆乳」「豆乳飲料」がありますが、料理に使う場合には、成分を変えていない無調整のものがよく使われます。また、豆乳を飲み物として飲む場合には、無調整のものは青臭さが残っていて飲みづらいと感じることが多いので、甘みなど調味料を加えた「調製豆乳」や、ココアや果汁などを加えてより飲みやすくした「豆乳飲料」が好まれているようです。

今日は、スープに無調整の豆乳を使いました。豆乳を入れるとコクが出て、まろやかになります。おいしくいただきましょう。

令和7年1月8日(水曜日)

- バターロール

- 牛乳

- ツナときのこの和風スパゲッティ

- れんこん入りサラダ

- チーズ

今日は、れんこんのお話です。れんこんは穴があいていて、見通しがよいことから縁起の良い食べ物として、おせち料理やお祝い料理につかわれています。では、ここでクイズです。

【問題】れんこんの穴は、何のためにあいているのでしょうか?

(1)水を通すため(2)空気を送り込むため(3)大きくなってすきまができたため

3つのうち、答えは何番でしょう。

正解は・・・(2)番の「空気を送り込むため」です。れんこんは水の上で葉をつけ、土の深いドロの中で育ちます。そのため、れんこんは水の上からドロの中へと空気を送り込むために穴があいています。

今日は、れんこんを使ったサラダです。れんこんは、シャキシャキとした食感のある野菜です。よく噛んで食べましょう。

令和7年1月7日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばの塩こうじ焼き

- おかかあえ

- 豆腐とわかめのみそ汁

明けましておめでとうございます。今年も給食センターのみんなで力を合わせて、おいしい給食を作っていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。

さて今日は、さばの味付けに使われている「塩麹」についてお話しします。まず塩麹のもとになる「麹」とは、米や麦などの穀物に「麹菌」という菌を繁殖させたもので、日本の発酵食品を作るのに欠かせないものです。そして、米を使って作られた「米麹」に、塩と水だけで作った発酵調味料が「塩麹」です。

塩麹は、塩気をベースに、麹のうまみや甘み、そして発酵食品の独特な香りが加わって、シンプルな料理でも少し加えただけでおいしくなる、万能調味料だといえます。今日は、さばの切り身に塩麹をつけ込んで焼きました。塩麹のうまみを感じてみてください。

令和6年12月24日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- あじフライ(ソース)

- ごまツナサラダ

- 小松菜のみそ汁

寒い日が続きますが、みなさんは風邪をひかずに、元気に過ごしていますか?どんなに気をつけていても、風邪を引いてしまうこともあると思います。今日は、風邪を引いてしまったときの食事についてお話しをします。

まずは、風邪の引き始めには、鍋物やスープなど、体が温まるものを食べましょう。ビタミン類を多く含む色の濃い野菜やエネルギーとなる主食、そしてたんぱく質もしっかりとるようにしましょう。次に、のどが痛む時には、のどに刺激を与えないように、辛い物や香辛料などの刺激の強いものを避け、よく煮込んだものや、のどごしのよいものを選びましょう。また、熱や下痢の症状があるときには、体のなかの水分や栄養素が失われています。栄養たっぷりのスープや飲み物で、こまめに水分補給をすることが大切です。体に負担をかけないように、消化のよいものを心がけましょう。

今日は、2学期最後の給食です。冬休み中も規則正しい生活を心がけて、病気やケガのない楽しい冬休みにしましょう。

令和6年12月23日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- もみの木ハンバーグデミソースかけ

- カラフルサラダ

- ウインナーと野菜のスープ

- クリスマスカップデザート(いちご味)

今日は、世界のクリスマス料理についてお話をします。クリスマス料理といえば、日本では鶏肉がよく食べられていますが、アメリカでは七面鳥を食べます。フィンランドでは、豚肉のオーブン焼きやサーモン料理がよく食べられるそうです。クリスマスはもともと、収穫を感謝するために、家族や友達が集まって楽しく食事をし、冬に備えて体力を蓄えることが目的でした。そのため、その国ごとの伝統的な料理が、クリスマス料理として広まっていきました。国によって、クリスマスに食べる料理が違っているので、他の国についても調べてみるとおもしろい発見があるかもしれませんね。

令和6年12月20日(金曜日)

- 中華麺

- 牛乳

- しょうゆラーメンスープ

- 煮卵

- キムチあえ

今日は、もやしのお話です。もやしの主な種類には、「緑豆もやし」「ブラックマッペもやし」「大豆もやし」などがあります。私たちが普段「もやし」と呼んで、スーパーなどで一番多く売られているのは「緑豆もやし」のことで、その近くに少し売られている、豆のついたもやしが「大豆もやし」です。

もやしの見た目はひょろひょろしていて、弱いイメージがありますが、豆が芽生えたものであり、生命力を蓄えた力強い野菜です。豆が発芽した野菜なので、もともとは良質なたんぱく質を含んでいます。今日は、ラーメンのスープにもやしを入れました。

令和6年12月19日(木曜日)

- わかめご飯

- 牛乳

- かぼちゃひき肉フライ

- ゆず風味サラダ

- けんちん汁

みなさんは、「ゆず」「すだち」「かぼす」の3つの果物を知っていますか?果物といっても、そのまま食べるというよりも、おもに香りや酸味を楽しむもので、料理をよりおいしくしてくれます。

「ゆず」は、奈良時代に中国から伝わり、寒さに強く、風味づけから保存食までいろいろな料理に使われます。「すだち」は、徳島県の特産品で、酸味が強く、「お酢」として使われていたことが名前に由来しています。「かぼす」は、大分県の特産品で、独特の香りとまろやかな酸味で、特にフグの料理には欠かせません。

今年の冬至は、あさっての21日です。給食では、少し早い冬至献立として「ゆず」の香りのするサラダにしてみました。冬至の日には昔から「ゆず湯」に入る習慣があります。お家でゆっくりお湯に浸かりながら、ゆずの良い香りを楽しんでみるのもいいですね。

令和6年12月18日(水曜日)

- 背割りコッペパン

- 牛乳

- ウインナーケチャップソースかけ

- ビーンズサラダ

- 白菜のクリームシチュー

今日は、ウインナーのお話しをします。みなさんは、ウインナーとソーセージの違いを知っていますか?

実は、ウインナーの正式な名前は「ウインナーソーセージ」で、ウインナーは数あるソーセージのなかのひとつということです。ソーセージとは、ひき肉を塩や香辛料で味付けして、「ケーシング」という食べられる袋に詰めたものの総称で、ウインナーソーセージの他には、「フランクフルト ソーセージ」「ボロニア ソーセージ」があり、それらは太さによって呼び方が変わります。よく食べる機会のあるウインナーとフランクフルトを想像してみると、何となく分かるかもしれませんね。

今日は、ウインナーにケチャップソースをかけました。

令和6年12月17日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- いわしの梅煮

- 鶏肉と大根の煮物

- さつまいものみそ汁

今日は、いわしについてクイズを出したいと思います。

いわしを表す漢字は、3つのうちどれでしょう。

(1)魚へんに雪

(2)魚へんに青

(3)魚へんに弱い

正解は、(3)の魚へんに弱いでした。ちなみに、(1)の魚へんに雪は、冬にお鍋に入れるとおいしい『タラ』、(2)の魚へんに青は、給食でよく登場する『サバ』です。

いわしは、古くから庶民の味として親しまれ、日本各地に郷土料理もあります。また、世界的にもよく食べられている魚で、特にポルトガルやスペイン、イタリアなどにいわし料理が多いそうです。パスタやアヒージョで活躍する、イタリア料理でよく使われる「アンチョビ」という食材も、かたくちいわしを塩漬けにしたものです。和風も洋風も、いろいろな料理で使われるのですね。

今日は和風で、梅煮にしてみました。

令和6年12月16日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 手作りから揚げ

- わかめサラダ

- すまし汁

今日は、ねぎのお話です。ねぎは今から1300年前、奈良時代に中国から日本に伝わりました。欧米ではほとんど作られておらず、東洋を代表する野菜の1つです。全国にたくさん種類がありますが、大きく分けると2つに分けられます。1つは白い部分が長く「根深ねぎ」と言われる「白ねぎ」で、長ねぎと言えばこちらを指しています。もう1つは「青ねぎ」で、緑色の葉が長く「葉ねぎ」とも呼ばれています。

ねぎの白い部分にはビタミンCが、緑色の部分にはカロテンやカルシウムなどの栄養がたくさん入っています。ねぎは寒い冬にやわらかく、甘くなるおいしい野菜で、鍋料理やみそ汁、薬味などいろいろな料理に使われています。今日はすまし汁に「根深ねぎ」を使いました。

令和6年12月13日(金曜日)

- バターロール

- ジョア

- スパゲッティナポリタン

- コーンサラダ

- ミニアセロラゼリー

今日は、アセロラのお話しをします。アセロラは、鮮やかな赤色をしていて、見た目はサクランボに似ています。中の果肉はオレンジ色に近く、生ではレモンの17倍ものビタミンCを含みます。熟した果実は傷みやすいため、加工用として未熟なものが使われて、主にジュースやジャム、ゼリーなどに加工されます。

今日は、デザートとして、アセロラゼリーを出してみました。

令和6年12月12日(木曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 赤魚の白しょうゆ焼き

- 肉じゃが

- 白菜と油揚げのみそ汁

今日は、しょうゆについてお話しします。しょうゆは、だしやみそと並んで、日本では料理の味付けに欠かせない調味料です。しょうゆには、濃口しょうゆ・うす口しょうゆ・たまりしょうゆなどの種類があり、料理によって使い分けられます。また、しょうゆは味付けに使うほかに、料理に色やツヤ・香りをつけたり、臭みを消したりと、色々な役割があります。

令和6年12月11日(水曜日)

- 黒パン

- 牛乳

- チキンのマスタード焼き

- グリーンサラダ

- ミネストローネ

みなさんは、ミネストローネはどの国の料理か知っていますか?

答えは、イタリアです。ミネストローネは、イタリアの代表的な家庭料理です。家庭によって、入れる材料が工夫されていて、一般的にはいろいろな種類の野菜とパスタを入れて作られます。豆やお米、塩づけの豚肉などが入る家庭もあるそうです。それぞれの家庭の味として親しまれているミネストローネは、日本でいう「みそ汁」のような存在に近いかもしれませんね。

令和6年12月10日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 海鮮しゅうまい

- ホイコーロー

- 春雨スープ

今日は、ホイコーローのお話しをします。ホイコーローは中国の四川料理のひとつで、漢字で書くと「回す鍋の肉」と書きます。「回鍋」の意味は、「鍋を回す」という意味ではなく、「鍋に戻す」という意味で、一度調理した食材を鍋に戻して調理することをいいます。中国でのレシピは、塊のまま一度茹でた豚肉をスライスして鍋に戻し、油で炒め直して作られていました。

日本でもそのように作ることもありますが、手早く作るには、薄切りした豚肉とキャベツなどの野菜を炒めて、ピリ辛のみそ味で味付けして食べる料理として、多くの家庭で親しまれています。ご飯が進むおいしいおかずですね。

令和6年12月9日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- たれカツ

- 白菜のあさづけ

- のっぺ汁

今日の給食は、日本全国の郷土料理を取り入れた「味めぐり献立」ということで、今回は新潟県の「たれカツ」と「のっぺ汁」を紹介します。

「たれカツ」は、薄くスライスしたカツを、甘辛い醤油ベースのタレに浸してからご飯の上に乗せるのが特徴です。群馬県では「ソースカツ」に馴染みがあると思いますが、タレはウスターソースが味付けのベースになっていることが多く、醤油よりソースの味が強いのが特徴です。次に、「のっぺ汁」ですが、里芋が主な材料で野菜やきのこなどを薄味で煮て、片栗粉でとろみをつけていただきます。古くから食べられている「のっぺ」は、おふくろの味として親しまれており、とろみがついて温かな汁は、寒い冬にピッタリですね。

令和6年12月6日(金曜日)

- ゆめロール

- 牛乳

- オムレツデミソースかけ

- ブロッコリーサラダ

- かぼちゃのポタージュ

今日は、ブロッコリーのお話です。ブロッコリーは、花野菜の一つです。黄色の花が咲く前の、きれいな緑色のつぼみを食べます。ブロッコリーはビタミンCがとても多く、カロテンや鉄分、食物繊維の豊富な緑黄色野菜です。サラダや炒め物、シチューやグラタンなど、料理の彩りにも活躍する野菜です。

今日は、サラダにブロッコリーを使いました。ブロッコリーは今が旬で、甘みが増して、とてもおいしいですよ。旬の味をおいしくいただきましょう。

令和6年12月5日(木曜日)

- 麦ご飯

- 牛乳

- ポークカレー

- 海藻サラダ

- オレンジ

今日は、手洗いについてお話しをします。いよいよ本格的に冬がやってきました。冬は、空気が乾燥していて、病気の原因となるウイルスの活動が活発になり、かぜやインフルエンザ、ノロウイルスなどが流行りやすくなります。ウイルスは、手から食べ物に付いたり、手で目や鼻の粘膜をこすることで、体のなかに入ってきてしまいます。それを防ぐには、食事の前や外から帰ってきたとき、そしてトイレの後には、せっけんを使って手のすみずみまでしっかり洗いましょう。

手洗いは一見、地味なようですが、感染症の予防には実はとても効果的な方法です。手洗いをしっかりして、寒い冬も元気に過ごしましょう。

令和6年12月4日(水曜日)

- うどん

- 牛乳

- きのこうどん汁

- カミカミかき揚げ

- ほうれん草のごまあえ

今日はカミカミ献立ということで、カミカミかき揚げを出しました。カミカミかき揚げとは、かみごたえのある「さきイカ」が入っているかき揚げです。さきイカとは、イカをゆでて、味付けをし、焼いてから身を裂いたものです。イカの加工品には、さきいかの他に「するめ」や「くんせい」などもありますが、どれもかめばかむほど味がでて、イカのうま味が味わえます。

令和6年12月3日(火曜日)

- ご飯

- 牛乳

- 鶏ごぼうご飯の具

- しらたき中華サラダ

- さといもの豚汁

今日は、牛乳についてお話をします。もしかしたら、牛乳はあまり好きではない、という人もいるかもしれませんね。でも実は、給食の牛乳を1本飲むことで、1日に必要なカルシウムの約4分の1をとることができます。小松菜や小魚など、他にもカルシウムの多い食品はありますが、それらだけで1日に必要なカルシウムの量をとるのは大変なので、牛乳と合わせて色々な食品を組み合わせながら、上手にカルシウムをとれるといいですね。

みなさんは今が育ち盛りで、骨や歯も成長をしている最中です。骨や歯を強くしてくれるカルシウムは、みなさんの成長を大いに助けてくれます。寒さも本格的になり、牛乳が飲みづらい時期かもしれませんが、少しずつでもいいので飲んでみるようにしましょう。

令和6年12月2日(月曜日)

- ご飯

- 牛乳

- さばのねぎ塩焼き

- 切り干し大根の炒め煮

- かきたま汁

今日は、卵のお話をします。卵は、米や牛乳と並んで国内の自給率が96%と高く、外国産の卵はほとんど使われていません。卵は栄養満点で、特に私たちの体の血や肉になるたんぱく質がたくさん含まれています。しかし、ビタミンCが少ないので、卵料理を食べるときには野菜と一緒に食べると栄養のバランスがさらによくなります。

今日は、卵を使用したかきたま汁です。給食センターで、300個くらいの卵を1つ1つ丁寧に割って作りました。